| ||

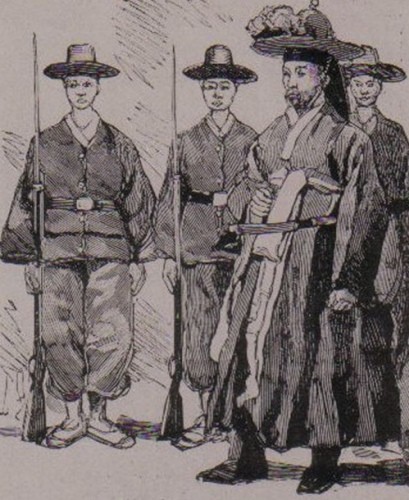

| ▲ 동학난을 진압하기 위해 출동한 관군병사의 모습 | ||

조선 조정은 당황했다. 갑자기 들이닥친 일본군 때문에 관군을 청군에 붙여야 할지 일본군에 붙여야 할지 난감했기 때문이었다.

폐정개혁안(弊政改革案),

전주화약(全州和約)

청국에 붙이자니 일본이 가만히 있을 것 같지 않고, 그렇다고 일본에 붙이자니 원병을 요청한 청국에게 야단맞을 것 같고-. 이러지도 저러지도 못한 채 밤낮으로 대신들과 머리를 맞대봐야 별 뾰족한 수가 없는, 그 밥에 그 나물이었다.

이러한 미온적인 대응은 당시의 조선 내부에서 벌어지고 있는 친청파와 친일파, 보수파와 개혁파 간의 갈등을 단적으로 보여주는 좋은 예였다. 상황은 진퇴양난에 오리무중이었다.

급기야 조정에서는 동학난에 단초를 제공한 조병갑을 고금도로 유배 보내고, 농민군을 달래보기로 했다.

| ||

| ▲ 급기야 조정에서는 동학난에 단초를 제공한 조병갑을 고금도로 유배 보내고, 농민군을 달래보기로 했다. | ||

농민군은 휴전하기로 의견을 모았다. 그리고 ‘폐정의 개혁과 탐관오리의 제거를 주장하는 27개조의 폐정개혁안(弊政改革案)을 제시하고 이를 상주(上奏;임금에게 아룀)하여 실시한다면 해산하겠다’는 뜻을 밝혔다. 조정에서는 이를 받아들였고, 관군과 농민군은 곧 휴전에 들어갔는데, 바로 전주화약(全州和約)이다.

역사의 기록을 보면, 전주화약 이후부터 시작하여 청일전쟁이 개전된 1894년 6월 하순까지 농민군의 봉기는 거의 보이지 않고 대신 동학의 조직 정비 기록이 자주 눈에 띔을 알 수 있다.

천진조약(天津條約)

카드 내민 ‘청일 속셈’

조정에서는 관군과 농민군이 화약을 하였으므로 청군과 일본군으로 하여금 조선 땅에서 철병할 것을 요구했다. 청국과 일본은 들은 체도 하지 않았다. 청국은 청국대로 일본은 일본대로 자국의 상황이 순탄치 않았던 때라 군사를 돌려 철병할 처지가 못 되었다.

그런데 청국과 일본 사이에 이상한 상황이 벌어지기 시작했다. 조선 땅에 발을 들여놓지 않기로 한 약속을 어기고 군대를 조선에 투입한 청국에게 일본이 조약 위반을 거론하며 공격 목표로 삼은 거였다.

청국도 조선 땅에 군대를 파견한다는 것이 조약 위반이어서 처음부터 좀 꺼림칙하다는 생각을 했었다. 그러나 군대는 이미 조선 땅에 들어와 있고, 변명은 통할 리가 없었다. 그래도 어찌할 것인가. 짐짓 대거리라도 해야 하지 않겠는가?

조선이 정식으로 원병을 요청한 거라며 일본에게 항의를 했다. 하지만 일본은 “그건 너네 사정이고-” 하듯 막무가내로 청국에 공격을 감행했다. 조선 땅에서 벌어진 이른바 청일전쟁의 시작이었다.

청국과 일본이 약속 파기를 주장하는 조약이란 바로 천진조약(天津條約)을 두고 하는 말인데 다음과 같은 내막이 담겨 있었다.

천진조약의 주요골자를 보면, ‘청․일 양국의 군대는 조선에서 공동 철병하고 군사고문도 파견하지 않으며, 만약 출병할 때에는 상호 통고를 하여 상대국도 출병을 한다’는 내용이었다. 이렇게 되어 청국과 일본의 격화된 대립은 일단 피해갈 수 있었다. 하지만 이 조약을 체결한 뒤 청국은 도장을 잘못 찍었다며 가슴을 쳤고, 일본은 조용히 조선 땅에서 물러났는데 실은 이러한 속내 때문이었다.

| ||

| ▲ 사발통문(沙鉢通文)은 어떤 일을 함께 하고자 하는 사람 이름을 사발 모양으로 둥글게 삥 돌려 적어, 같은 뜻을 가진 다른 사람을 모으기 위해 널리 알리는 문서를 말한다. | ||

日의 무력외교 유턴기

앞에서도 언급했듯 1854년에 체결된 미․일 화친 조약(일본에서는 ‘일․미 화친 조약’이라 함)은 일본에게 절대적으로 불리한 조건에서 체결되었다. 쇄국 체제를 유지하고 싶었던 에도 막부는 영국과 프랑스에 이어 러시아까지 문을 두드리며 개국을 요구하자 더 이상 버티기가 어렵다는 것을 알게 되었다.

몇 년 전에 일본을 찾아가 개국을 요구했지만 일본이 이 핑계 저 핑계 대며 미루는 바람에 그냥 돌아왔던 미국이 이번에는 재차 일본을 찾아가 무력을 앞세워 조약을 체결하였는데, 이른바 ‘미․일 화친 조약’이다. 일본으로서는 200년 쇄국 정치의 종말을 알리는 개국의 신호탄 격인 조약이었다.

이처럼 강압에 못 이겨 일본은 조약문서에 도장을 찍고 말았다. 그런데 나중에 꼼꼼히 읽어보니 12개조 모두가 가슴을 치며 통탄할 내용으로 채워져 있었던 것이다. 즉 일본 땅에 영사의 주재권을 인정하고, 미국에게 일방적으로 최혜국 대우를 부여하겠다는 요지의 내용이었다.

이 소문은 금방 퍼져 영국과 러시아 네덜란드도 같은 조건으로 조약 체결을 요구했고, 일본으로서는 거부하지 못한 채 또 도장을 찍었다. 미․일 화친 조약은 나중에 성립된 미․일 수호통상 조약에서도 불평등한 조약을 체결하는 단서를 제공하는 빌미가 되고 말았다.

일본 내부에서는 자신들이 졸지에 ‘을’이 돼버린 데 대해 반발이 심했다. 특히 정가는 하루도 쉬는 날 없이 싸움질이었고, 백성들은 금방이라도 쿠데타를 일으킬 듯 분위기가 험악해져 갔다.

이렇듯 미․일 화친 조약은 일본 정치를 정쟁의 소용돌이로 몰고 갈 만큼 후유증이 컸는데, 이는 향후 일본이 ‘갑’이 되어 다른 나라들과 조약을 체결하는데 큰 영향을 미치게 된다.

문호를 개방한 뒤 일본은 서구 열강을 모방하여 발 빠르게 행동하기 시작하였다. 그리고 대상국 중 첫째로 조선을 선택하였다. 일본으로서 조선은 아시아 외교의 중심일 뿐 아니라 대륙으로 진출하기 위한 첫 번째 관문이라고 생각했다.

조선은 아직 문호를 개방하기 이전. 만일 조선 땅에 강대국들이 먼저 진출한다면 일본으로서는 미․일 화친 조약 이상의 낭패가 아닐 수 없었다. 일본 정가와 백성들을 진정시키기에 적절한 기회라 여긴 일본은 곧 조선 진출을 서둘렀다.

그러자 이번에는 청국이 가만히 있지를 않았다. 일본의 조선 진출은, 청의 입장에서 볼 때 자국을 침범하는 것과 동일한 것이었다. 왜냐하면 청국은 당시에도 조선을 자신들의 속방(屬邦)으로 여겼기 때문이었다. 이러한 상황이었으므로 조선을 사이에 두고 청국과 일본이 대립한 것은 너무 당연한 일이었다.

일본은 청의 항의에도 아랑곳하지 않은 채 서구 열강에게 답습한 대로 무력을 사용하여 1876년 조․일 수호 조규를 체결하였고, 이어 1885년 1월 9일 한성조약(漢城條約)을 체결하였다. 물론 이러한 조약 역시 미국과 일본이 맺은 조약처럼 불평등한 조약이었다. 이에 대해 청의 불만은 고조될 대로 고조되어 있었다.

| ||

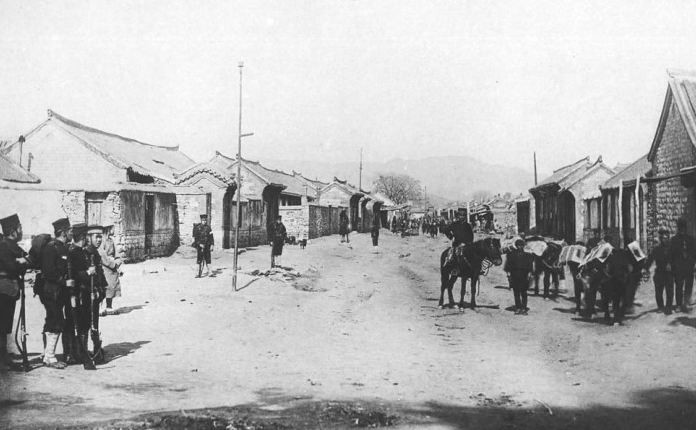

| ▲ 경기지역의 금주성 내로 진입한 일본군 | ||

1840년에 발발한 제1차 아편전쟁에서 패한 청국은 영국에게 홍콩을 할양하는 것을 주요 내용으로 하는 남경조약(南京條約, 1842년)을 체결하였다. 또한 제2차 아편전쟁에서 패한 뒤에는 구룡(九龍) 지역을 조차하는 것을 주요 내용으로 하는 북경조약(北京條約, 1860년)을 채결하였다.

이로 인해 청국은 1898년 신계 지역을 99년간 영국에게 조차하는 것을 기본 내용으로 하는 제2차 북경조약을 체결하게 되는데, 홍콩과 구룡반도, 그리고 신계 지역까지 내어준 청국은 전쟁과 조약의 후유증으로 몸살을 앓고 있었다.

이러한 일련의 전쟁과 불평등 조약은 청국 내부에도 엄청난 변화를 일으키는데, 기존의 봉건체제가 무너지기 시작하면서 또한 서구 열강의 반(半)식민지로 전락해버렸기 때문이었다.

그런데 이번에는 일본까지 조선을 드나들며 마치 제 집인 양 하는 꼴이 몹시 마땅치 않았다. 오래 전부터 조선이 청에 의존하면서 서로 긴밀한 관계를 유지해 오고 있다는 것을 일본은 누구보다도 잘 알고 있을 터였다.

조선에서의 일본은 자신들이 서구 열강에게 당했던 것처럼 불평등 조약을 체결하기 위해 안간힘을 쓰고 있었다. 청국으로서는 더 이상 두고 보기가 힘들어 일본에 대해 강력하게 항의했다.

1885년 일본은 조선의 문제를 해결하기 위한 미팅을 갖자고 청국에 제의했고, 이토 히로부미(伊藤博文)와 이홍장(李鴻章)이 천진에서 만나 조약을 체결하였는데, 이것이 바로 천진조약(天津條約)이다.

그러나 청국은 여전히 조선에서 영향력을 행사했고, 자국으로 철수한 일본은 자국 내에서 더욱 더 거센 비난을 받게 된다. 천진조약 때문에 철수를 한 것처럼 보이지만 실상은 우위를 점할 수 있는 조약이라며 국민들을 설득했지만 국민들은 정치인들의 속마음을 이해하지 못했다.

그러던 차에 조선에서 동학난이 일어났고, 난은 걷잡을 수 없이 거세졌으며, 조선은 청국에 원병을 요청하게 되었던 것이다. 청이 조선에 원병을 파견하자, 일본은 조약문서를 펼쳐들고서 천진조약 위반이라며 군대를 조선에 파견하게 되는데, 이미 청과의 일전(一戰)을 계획하고 파병한 군대였음을 알 수 있다.

(다음호에 계속)

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)