| ||

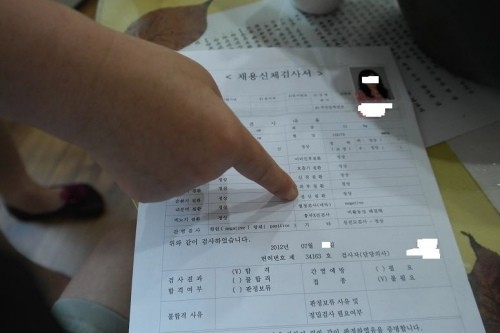

| 국.공립 어린이집에서 교사 채용시 작성하는 채용신체검사서 | ||

그럼에도 박근혜정부의 ‘영유아무상보육정책’에 민간어린이집은 늘어나고 있다. 보육교사 또한 늘어나야 하는 것은 자명한 현실이다. 하지만 지난해 여야합의로 국회 보건복지위원회를 통과했고, 지난 18대 대통령선거에 여야공동공약이었던 무상보육을 담은 영유아교육법(1991) 개정안이 문제다. 서울은 현행 20%에서 40% 지방은 50%에서 70% 부담해야하는 ‘보육비 국고보조율’ 상향조정안에 기획재정부가 난색을 표해 국회 문턱을 못 넘고 벌써 7개월째 표류하고 있다. 이에 <일요주간>은 모 지역에서 민간어린이집을 운영 중인 원장들을 만나 어린이집 운영 실태에 대해 들어봤다.

들쑥날쑥 영유아보육

대한민국의 영유아 보육이 가정을 벗어나 사회화두가 된 것은 어제 오늘일이 아니다. 특히 정치권에서 본격적으로 거론하기 시작한 것은 전두환 정권부터다.

취업모의 자녀양육지원에 대한 사회적 요구에 따라 ‘유아교육진흥종합계획’(1982. 3.26.)을 세워 ‘유아교육진흥법’(1982.12.31.)을 제정 공포했고, 내무부는 유아교육진흥법 근거로 탁아시설을 통합 ‘새마을유아원’으로 명칭을 통일해 취학 전 유아교육과 보호, 특히 저소득층 취업 모 자녀들의 탁아기능을 담당한다는 목적 하에 전국 확대했다.

이런 양적확산에도 내용면에서 실패를 하게 되는데, 종일반을 오후 2시까지만 운영하고, 년 두 차례씩 방학기간을 갖는 등 사실상 유아교육과 보호기능을 상실한 때문이었다.

이후 기혼여성취업률이 증가함에 따라 유아들의 보육과 교육에 대한 공공성요구가 커졌고, 특히 0~2세들의 보육과 교육이 사화문제로 급부상하게 되었다.

이에 부합한 탁아시설이 자생, 운영되었는데, 이는 법보다 시대적 요구에 근거한 것으로, 1987년 노동부의 ‘남녀고용평등법’ 제정과 보건복지부의 영유아보육법이 제정(1991) 되면서 유치원과 어린이집으로 정리되어 현재에 이르게 것이다.

그렇게 영유아들을 위한 주무부처 조차도 보건사회부에서 내무부로, 다시 보건사회부의 후신인 보건복지부로, 그리고 여성가족부에서 보건복지부로, 부처 간의 완력에 의해 표류 아닌 표류를 하다 현재는 교육부로 부처이동이 논의 되고 있다.

이에 대해 A(53) 원장은 “국가가 차등보육지원을 했을 땐 수혜우선권자인 영유아와 부모를 중심으로 별문제 없었다”며 “문제는 현 정부가 대선공약으로 내세운 전면무상교육을 시행해놓고 보니 차등보육을 할 때 지원하지 않았던 상위 30%를 지원해야하는 딜레마에 빠진 것이다”고 국가와 지방의 제정부담률의 현실성을 꼬집었다.

현실성 없는 제정부담률이 문제가 된 ‘영유아보육법’ 개정 법안은 국회를 7개월째 표류중이다.

그러는 동안 어린이집은 지난 몇 십 년 동안 관행적 잣대에 맞춰 운영해온 죄로 현 정부의 때려잡기 식 규제와 행정처벌에 만신창이가 되었다.

“우리 어린이집구성원들도 지난동안 잘못해 왔다는 것 특히 자정능력을 못 길러 왔다는 것 통감합니다. 정부기관에서도 2009년부터 강력하게 감사를 해 왔고요. 하지만 갑과 을로 따진다면 우리 어린이집 구성원들은 을인데 갑의 관행적 잣대를 무시할 수 없잖아요. 이제 와서 규제와 단속, 처별 위주로 법을 적용시키겠다면 10년 전 것까지 들춰낼 것이 아니라 상황적 처지를 고려한 교육과 계도기간을 주고, 그런 다음에도 불법과 편법을 저지른다면 현제의 법대로 처벌해야 형편성에 맞다 봅니다.”

아동폭력, 어린이집

아닌 사회전반의 문제

어린이집이 대선정국의 캐스팅보드로 급부상 하게 것은 16대 대통령선거부터다.

“내가 키우겠습니다, 낳아만 주세요.”로 대변되는 선거공약 이행을 위해 당시 노무현 정부는 어린이집을 인가를 대거 완화했고, 정규과정 2년을 거쳐 자격증을 취득하는 보육교사 또한 사이버교육을 통해 1년이면 자격증을 취득할 수 있게 해, 대거 양성했다.

이렇게 양적 팽창을 거듭한 어린이집이 사회문제로 심각해진 것은 이명박 정부가 선거공약으로 내세운 0~2세 무상보육을 실시하면서다.

아이를 낳자마자 어린이집에 맡기는 보육을 우선으로 한 수요가 급팽창하면서 수요와 공급이라는 시장경제가 팽배하게 됐고, 엄청난 자금을 투입해 문어발 확장을 한 기업 형 어린이집들이 매매뿐만 아니라 자신들의 입맛대로 보육과 교육시스템까지 황폐화 시켰다.

더욱이 전 정부의 질 낮은 양성시스템에 방만한 관리가 뒤죽박죽이 되면서 이명박 정부 임기 말기에 가서는 손쓰기 불가능한 상태가 되어버렸다. 결국 이런 아노미적인 상황을 18대 대선공약으로 이어받을 수밖에 없었던 박근혜 정부는 영유아무상보육시행과 더불어 민생행보 차원의 칼을 뽑아 들었다.

그 결과 정부 규제와 단속 처벌하는 행정이 현실을 반영 못한다는 빈축을 사고 있으며 어린이집은 범죄소굴로 초토화 일보직전 상황이다.

이에 대해 B(50) 원장은 “아동폭력 뿐만 아니라 문제 있는 원장님들과 보육교사는 처벌을 받아야 마땅하지만, 어린이집 전체의 문제로 왜곡하는 것은 쥐 몇 마리 때려 잡겠다고 초가삼간 태우는 격으로 이미 범법의 차원을 넘어 사회혼란을 가중시키고 있다”며 최근 이슈화 되었던 아동폭행사건의 대부분이 100% 지원금으로 설립, 운영되고 있는 국, 공립어린이집임을 강조했다.

개원을 서두르는 바람에 “집안에 정신이상자 있어요.” “아니요”하는 형식적인 문답으로 꾸며지는 ‘채용신체검사서’를 믿고, 채용한 보육교사의 미숙함이 폭행으로 여실히 드러난 부산시 수영구 ‘공립어린이집’ 유아폭행사건이나 영아의 말만 믿고 보육교사를 성추행범으로 형사고발한 부산시 남구 ‘법인 어린이집’ 성추행사건 등과 육아스트레스로 인한 가정 내 아동학대가 86.6%인 것을 놓고 보면 아동학대는 어린이집 구성원들만의 문제로 축소해서 볼게 아니라 사회전반적인 문제로 봐야 한다는 것이다.

이는 7월초까지도 ‘영유아보육법’ 행정처분사유에 아동학대에 대한 항목이 누락 되어 있었던 것이나 아동학대가 일어났음에도 원장만 바뀐 채 운영되고 있는 ‘국공립 어린이집’만 봐도 주무부처는 이에 대한 심각성을 인지하고 있지 않았나 하는 해석이 가능하다.

이와 같은 지적에 국회는 지난 7월 초 아동학대에 대한 행정처분으로 ‘시설폐쇄’를 규정한 영유아보육법 일부개정안을 통과시켰다.

하지만 여전히 보조금중단을 근거로 한 규정이 빠져있는 상태다.

차별지원을 철폐하고

개인재산으로 인정해야

전체 5%정도인 ‘국공립어린이집’은 국비와 시비가 100% 투입되어 설립, 운영한다.

이에 비해 민간어린이집은 7억에서 10억 정도의 개인재산을 투자하여 설립, 운영해오다 올 초부터 현 정부의 전면무상보육정책에 따른 보육료를 지원받고 있다.

지원받는 보육료 또한 영유아 1인 기준 10만원이 국, 공립보다 적다.

그 돈으로 보육교사 월급부터 어린이집 운영 전반에 들어가는 비용들을 결재해야한다.

한마디로 하나에서 열까지 지원되는 국공립에 비해 민간어린이집은 영유아 보육에 따른 필요비용만을 지원받고 있는 셈이다.

그런데 보건복지부는 시장경제로 지금껏 육성되어온 민간어린이집을 사유재산으로 인정하지 않고 복지시설로 규정(영유아보육법) 모든 것을 규제, 단속 처벌을 강화해 왔다.

이에 대해 C(44) 원장은 “현 정부는 국, 공립에 대한 사회적 요구에 필요한 만큼에 민간어린이집을 인수 국공립으로 전환시키던가 아니면 필요기간동안 국공립과 똑같이 지원을 해 주고, 나머지는 사유재산인 만큼 시장경제에 맡겨 질 좋은 보육과 교육서비스를 경쟁하게 해야 하다”며 “어린이집은 영유아를 보육하고 교육하는 시설이지 평가인증을 잘 받기위해 운영하는 시설이 아니다”고 보육교사의 과중한 행정업무의 부당함을 꼬집었다.

보육교사들은 영유아들의 보육과 교육이라는 고유 업무 외 130여종의 행정업무가 있는데, 살펴보면 보건복지부 영유아보육법 지침에 의한 업무가 71종, 한국보육진흥원평가인증 업무31종, 기타업무와 어린이집운영에 관련한 업무가 30종정도다.

이를 놓고 보면 최저임금에 규정업무가 끝나자마자 또 다른 행정업무를 해야 한다는 것인데, 자기개발을 위한 교육이나 휴식을 위한 프로그램은 전무후무한 상태다.

하지만 주무부처인 보건복지부는 민간어린이집 보육교사의 월급을 포함한 어린이집 운영에 필요한 영유아보육료 지원을 영유아의 출석일수를 계산해서 지급해 왔고, ‘근무환경개선수당’(12만원) 또한 뚜렷한 이유보다 보육교사가 15일 이상 출근해야 지급하다는 출근일수를 계산해 지급해 왔다.

영유아들의 급식비는 1750원을 써야한다는 규정만 있을 뿐 지원규정은 없었고, 어린이집 운행차량 또한 신청규정만 있을 뿐 차량시설 규정이나 지원은 땡전 한 푼 없었다.

어린이전용차량 같은 경우 신청, 출고된 차량을 보면 노란페인트 칠이 전부이며, 내부시설은 사비를 털어 영유아에게 맞는 장비로 바꿔야 한다.

이와 같은 상황만 놓고 봐도 지금껏 개인이 자본을 투자해 운영해온 사유재산에 정부와 정치권은 자신들이 확충해야할 사회 공공성을 떠 넘겨 왔던 것이다.

“복지부가 아닌 교육부로”

현재 어린이집 종사자들은 한참 논의 중인 ‘유보통합’에 기대를 걸고 있다.

교육부로부터 지원을 받아 3~5세 누리과정을 운영하면서 유치원프로그램과 똑같이 운영하고 있기 때문에 유치원과 어린이집의 시설통합만 이뤄지면 현재 보건복지부에서 교육부로 주무부처이동이 현실화되기 때문이다.

하지만 현실적으로 어려워 보인다.

비슷하지만 전혀 다른 법체계로 유치원과 어린이집이 운영되어 왔기 때문이며, ‘영유아 전면무상보육’을 놓고 규제와 단속 처벌강화를 골자로 한 ‘영유아보육법’ 개정안이 현재 국회를 표류중이기 때문이다. 더욱더 중요한 것은 현재도 돈이 없어 쩔쩔매는 중앙과 지방정부가 하루아침에 때 돈을 벌순 없기 때문이다.

“이렇게 된 마당에 현 정부의 ‘영유아전면무상보육’은 교육부로 부처이동이 된 다음에 다시 논의 됐으면 좋겠어요. 사람은 수단이 아니라 목적이어야 되잖아요. 말 그대로 어린이집이나 유치원은 대한민국의 백년지대계를 책임질 역군을 건강하게 보육하고 건전한 인성이 형성될 수 있도록 교육을 하는 시설인데, 한 쪽으로 치우친 채 창조적이지 못한 법을 들이대는 보건복지부는 보육과 교육을 병행해야하는 시스템을 따라 올수 없습니다.”

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)