충북 제천(堤川)에서 태어난 대한제국 무관학교 출신

[일요주간=김영실 박사] 대대로 우리조상들은 자손에게 말하기를 ‘죄를 짓지 말고 살라’고 가르쳤다. 그래서 아마도 우리나라는 오천년 역사동안 당하기만 했지, 이웃 나라를 쳐들어가 어린 처자를 괴롭힌 일이 없는 것 같다. 사람과 국가가 살면서 저지른 잘못에 대한 것들은 자신의 생명이 다하기전, 한 세대가 가기 전 반드시 눈앞에서 그 죄의 대가인 보응을 겪는다.

제2차 세계대전은, 60년 전의 일이라 우리는 너무나 생생하게 누가 누구에게 무슨 잘못을 했는지 생생하게 기억하고 있다. 독일과 일본은 이웃나라를 잔인하게 괴롭히고 무자비하게 짓밟으며 학대했다. 그러나 독일인들은 자신들의 잘못을 뉘우치고, 그 상처의 현장에 야드 바셈 홀로코스트 박물관을 건립하고 철저히 자신들과 조상들의 잘못에 대한 용서를 구하는 성숙한 모습을 보이고 있다.

| ||

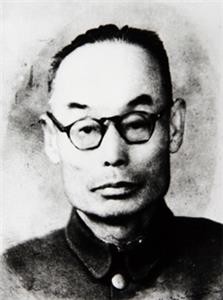

| 독립운동가 ‘무관 황학수 선생’ | ||

조국 강산을 빼앗고 잔인무도하게 우리의 자라나는 젊은 처자와 청년들을 전쟁의 희생자로 몰고 가는 무자비한 일본에 대항하기 위해 몸을 바친 용감한 군인이 있었다. 그는 충북 제천(堤川)에서 태어난 대한제국 무관학교 출신인 황학수(黃學秀)다.

1879(고종 16)년에 태어난 황학수의 본관은 창원(昌原), 자는 필옥(弼玉), 호는 몽호(夢乎)이다. 그는 1898년(광무 2) 무관학교를 졸업한 후, 육군 부위(副尉)로 임관된 후 친위대 및 시위대 소대장을 거쳐 육군연성학교(陸軍硏成學校) 교관, 안동진위대장, 육군유년학교(陸軍幼年學校) 교관을 역임했다.

1907년 일본군에 의해 대한제국군이 강제 해산되자 황학수는 고향으로 내려가 지방 유지들과 협력하여, 동명학교(東明學校)를 설립하여 운영하였다. 그는 1919년 3·1운동에 참가하였으며, 그 후 상하이로 망명한다. 그해 11월 3일 대한민국임시정부가 통합정부로서의 조직을 갖추고 국무총리 이동휘(李東輝)의 취임식을 계기로 황학수는 임시정부와 연관을 맺었다.

이에 그는 임시정부 국내조사원에 임명되어 충북 제천지방의 조사를 담당하였으며, 이듬해 1월에는 임시의정원 충청도 의원에도 선출되었고, 2월에는 군무부 비서국장에 임명됨과 동시에 의정원 군무위원회 위원으로 활동하다가 동년 9월에 사임하게 된다.

그후 북경(北京)으로 가서 신숙(申肅) 신달모(申達模) 등과 통일당(統一黨)을 조직하고 군사통일회(軍事統一會)를 개최하여 박용만(朴容萬), 김천호(金天浩), 강구우(姜九禹), 송호(宋虎) 이장호(李章浩), 남공선(南公善) 김갑(金甲) 등과 무력 항쟁을 주장하면서, 뭉치지 못하고 분열해 가는 임시정부를 안타까워하며 공박하기도 하였다.

그러나 대한민국 임시정부가 분열되고 그 활동이 혼미해지자, 1920년 그는 무장독립전쟁에 참여하기 위해 남만주로 건너가 서로군정서(西路軍政署)의 참모장과 중앙집행위원 및 군사부장(軍事部長)을 역임하면서 무장독립투쟁에 헌신하였다.

1923년 3월에는 독립군 양성과 군자금 모집을 목표로 조직된 한국노병회(韓國勞兵會)에 조곤(趙坤), 김정(金政) 등과 통상회원으로 입회하였으며, 1926년 3월에는 특별회원이 된다. 1924년에는 신민부 군사부장으로 일하며 군민의회(軍民議會) 중앙집행위원도 역임하였다. 또한 한족동향회(韓族同鄕會) 이사와 한국독립당 집행위원과 한국독립군 사령도 지냈다.

1927년에는 만주로 옮겨 가 신민부(新民府)에 참여하였으며, 중앙집행위원장 김혁 등 간부들이 일경에게 체포된 뒤 동년 7월 신민부가 재개편될 때, 그는 참모부 위원장에 임명되어 중앙집행위원장 김좌진(金佐鎭)과 함께 항일전투에 참전하였다.

김좌진(金佐鎭)의 뒤를 이어 참모부위원장 겸 군사위원장이 되어 활약하기도 한다. 그는 중국 측과 교섭하여 신민부 관할 하의 지방자치를 승인 받았으며, 중국구국군과 한중연합군을 조직하여 토일군(討日軍)으로 전투에도 참여한다.

1928년 9월, 재만 독립운동단체인 정의부(正義府), 신민부(新民府), 참의부(參議府)가 길림(吉林) 근방 신안둔(新安屯)에서 3부통합(三府統合)을 위한 회의를 개최하게 되었는데, 그는 김좌진, 김종진(金宗鎭), 여호림(呂虎林) 등과 함께 신민부 대표로 이 회의에 참석하였다.

그러나 각기 의견의 차이를 보여 3부 통합은 실패로 끝나고, 동년 12월 혁신의회(革新議會)와 국민부(國民府)의 2개 단체가 새로 구성되었는데 그는 김동삼(金東三)을 의장으로 하는 혁신의회의 군사위원장에 선출되었다.

1930년 2월 임시정부에서 파견된 홍진(洪震)을 중심으로 지청천(池靑天), 신숙(申肅) 등과 함께 한국독립당(韓國獨立黨)을 조직하고, 그 산하의 한국독립군 부사령관이 되어 항일전투를 지휘했다.

이 조직은 독립군 전투에 가장 중요한 일이었으며, 당시의 군세는 1만 5,000여 명에 달하였다고 한다. 그러나 간부들이 길림(吉林)에서 회의를 마치고 돌아오던 중. 일본 군경의 습격을 받고 많은 간부들이 붙잡혔으며, 김동삼(金東三)은 서대문 감옥에서 옥사하고 만다.

다행히 포위망을 벗어난 그와 이청천 등은 북만주에서 당세를 확대해 나가며, 1931년 이후 에 벌어진 일제의 만주침략에 따라 항일전을 계속하였으며, 1932년 11월에 한국독립당 중앙당 대회에서 그는 한국독립군의 부사령관에 임명된다.

한국독립군은 중국군과 연합하여 일본군을 토벌하게 되었는데 사도하자(四道河子), 동경성(東京城), 대전자령(大甸子嶺) 전투에서 전사에 빛나는 큰 승리를 거두었다. 그러나 일제가 만주를 석권하여 더 이상 독립군의 존립이 어려워지게 되자, 그는 이청천과 함께 혈전을 거듭하던 만주를 떠나 중국 본토로 들어갔다.

황학수는 남경(南京)에서 이청천(李靑天), 유동열(柳東說), 최동오(崔東旿), 현익철(玄益哲) 등과 함께 조선혁명당(朝鮮革命黨)에 참여한다. 1938년 5월 조선혁명당, 한국독립당, 한국국민당의 3당통합회의가 개최되자, 이청천 유동열 최동오 김학규 등과 함께 조선혁명당 대표로 참석하여 민족혁명당(民族革命黨)을 창당하는데 기여하게 된다.

1938년 7월에는 임시정부 군사위원에 임명되어 나태섭(羅泰燮)과 같이 섬서성(陝西省) 서안(西安)에 파견되었으며, 1939년 10월에는 다시 임시의정원 충청도 선출 의원으로 활동하는 한편 11월에는 조성환(曺成煥), 이준식(李俊植), 왕중량(王仲良)등 군사위원과 장교 18명을 대동하는 화북(華北)지구에 파견되어 병사모집, 군사훈련 등을 착수하게 된다.

1940년 9월 중경(重慶) 가능강(嘉陵江)가의 가능빈관에서 한국광복군 성립전례식(成立典禮式)이 거행되고 광복군이 창설되자, 황학수는 광복군사령부 부관장에 임명되었고 서안(西安)에서 총사령대리로 활동하였다.

1942년 10월에는 임시정부 군사위원회 위원에 선출되었고, 1943년 3월에는 임시정부 국무위원 생계부장(生計部長)에 임명되어 광복의 날까지 활동하였다. 1943년 8월에는 이준식(李俊植,) 박시창(朴始昌), 김관오(金冠五) 등과 같이 광복군사령부 고급 참모로 조국광복을 위하여 헌신하다가 1945년 꿈에도 그리던 광복을 맞이하나 기쁨도 일순간이었다. 민족의 비운 6.25를 겪으면서 1953년 3월 12일 세상을 뜨게 된다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리기 위하여, 1962년에 건국훈장 독립장을 추서하였다.

황학수, 그는 긴 세월동안 자신의 행복을 포기하고 조국 광복에 온 몸과 젊음을 바친 군인으로 기억되어야 한다. 그의 절대 꺾이지 않았던 조국을 위한 신념과 자유를 위한 몸부림이 없었다면 우리의 자유는 오지 않았을 것이다.

우리가 이 땅을 자유롭게 걷고 웃을 수 있는 것은 이렇게 온 몸과 생명을 나라에 바친 우리의 거룩한 조상이 있는 까닭이다. 이분들의 은혜에 감사하며 우리는 행복하고 보람 있는 하루를 보내야만 한다.

| ||

| 김영실 박사 | ||

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)