출옥후 군자금 모집중 체포되어 1913년 7월 옥사

음악의 힘은 대단하다. 예를 든다면, 베르디라는 작곡가는 사분오열로 분열된 이태리를 ‘나부코’라는 오페라를 통해 독립심을 일으켜 오늘의 이태리로 만들어 놓았고, 여러 위대한 작곡가들에 의해 유럽의 여러 나라가 부유하게 됨은 음악의 힘이라고 나는 말하고 싶다.

그러나 우리나라를 부요케 한 것이 어찌 음악의 힘만 이랴? 나라를 사랑하여 목숨을 아끼지 않은 우리의 조상의 은혜임을 누구나 다시 한 번 마음깊이 새기며, 11월달의 독립운동가 노병대 의사를 소개함이 무척 자랑스럽다.

노병대(盧炳大, 1856.12.4-1913.6.6)는 1856년 12월 4일 경북 상주군 화령면(化寧面) 관제리(官堤里)에서 아버지 노종구(盧宗九)와 어머니 의성 김씨(義城 金氏) 사이에서 장남으로 태어났다. 본관은 광산(光山)이며, 자는 상요(相堯), 호는 금포(錦圃)라 하였으며, 처음 이름을 병직(炳稷)으로 쓰다가 나중에 병대(炳大)로 고쳤다.

그는 조선 중기의 문신이며 학자인 소재(蘇齋) 노수신(盧守愼, 1515, 선조 23)의 아우인 후재(厚齋) 노극신(盧克愼, 1524)의 14대 주손(冑孫)이다. 어려서부터 재조(才操)와 기국(器局)이 남과 달랐으며, 7세에 글을 읽고 외웠고 10세 어린 소년기에는 글을 지어 어른들을 놀라게 했다.

13세의 노병대는 서울에서 성재(性齋) 허전(許傳)의 문하로 학문에 전념하기도 하였다. 그 후 1877년인 22세에 부친의 상고(喪故)를 당하였으며, 1880년 25세에는 의성(문소) 김원덕(金遠德)의 따님을 아내로 맞아 결혼하였다.

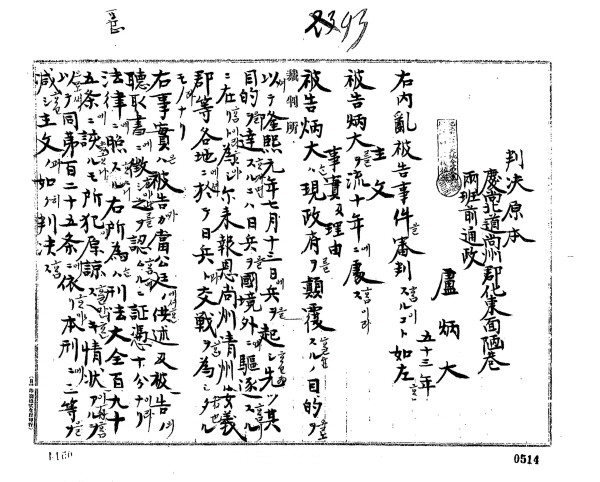

| ||

| ▲ 금포(錦圃)노병대(盧炳大) 義士 | ||

노병대는 1895년 10월 향교(고려시대 및 조선시대에 지방교육기관으로 오늘날의 국립 교육기관)의 향사를 폐지한다는 소식을 듣고 상경하여, 진사 허운(許運)등과 함께 반대상소를 올렸으나 국왕의 비답을 받지 못했다.

노병대와 함께 활동하였던 진사 허운은 성재 허전의 문하에서 함께 공부하였던 유생이었다. 그들은 1898년 정월 중국 곡부(曲阜)에 가서 공자의 72세손 연성공(衍聖公)을 만나고 귀국하여 조종과 태학(太學)에 향교 향사의 회복을 시도하였으나 뜻을 이루지 못했다.

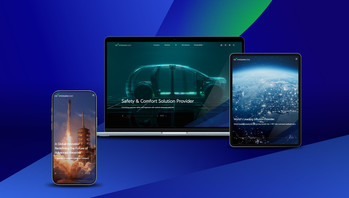

| ||

| ▲ 노병대 선생 판결문(1908. 9. 14) | ||

그는 고향으로 돌아와 청계사에 본부를 두고 동지 약간 명과 함께 거사를 계획하였다. 김운로, 송창헌, 임용헌 세 사람은 전부터 의병활동을 해 오던 사람으로 적극 가담하여 거사 준비를 진행했다.

의병모집에 필요한 자금은 모두 선생의 가산을 처분해서 마련하였고, 영양의 김도현(金道鉉)을 대장으로 추대하고 창의하고자 하였으나 여의치 않았으며, 일시적으로 이강년 의병진에 좌종사(佐從事)로 참여하기도 했다.

1907년 8월 노병대는 경기도 광주군에 사는 전주사 임용헌(林容憲), 충남 연산(連山)군에 사는 김운로(金雲老), 송창헌(宋昌憲) 등과 함께 속리산에서 창의하였다. 당시 한국군을 해산하는 조치가 내려진 후 많은 군인들이 속리산으로 들어와 의병진에 가담하게 된다. 서울시위대 및 청주진위대의 해산병 2백여 명을 규합하였고, 곧이어 서울에서 해산병 수백명이 추가로 합세하여 군중이 1천여 명에 이르렀다.

노병대 선생은 김운로를 맹주로 추대하고, 보은군을 공격하여 일인(日人) 2명을 사로잡고, 상주 청계사(尙州淸溪寺)로 진을 옮겼다. 그때 적병이 급습하여 청주 미원(淸州米院)에서 패주하였으나, 10월 7일에는 미원에서 싸워 적 5명을 사로잡는 쾌거를 올린다. 그러나 미원은 사방이 적으로 둘러싸여 있으므로 오래 머물만하지 못하였으므로, 군대를 나누어 호남을 거쳐 성주에 이르러서는 적 십여 명을 사로잡았다.

1908년 봄, 노병대는 군대를 나누어 호남을 거쳐 성주(星州)에 이르러서는 크게 싸워 적군 십여 명을 사로잡았다. 그러나 거창에서 또 다시 적의 습격을 받아 피해가 컸다. 이렇듯 노병대의 의병부대는 충북 보은·청주, 경북 상주, 경남 거창·안의, 전북 무주 등지에서 계속 활약하였다. 그 후 우두령을 넘어 김천으로 가려다가 매복했던 적군의 공격을 받고 큰 타격으로 후퇴할 수밖에 없었으며, 속리산 본거지에 도착해 보니 남은 군사는 52명뿐이었다.

그는 다시 군사를 일으키기 위해 애썼어나, 안타깝게도 1908년 7월 13일 보은에서 일본 헌병에게 잡히고 말았다. 모진 고문에도 그는 다음과 같이 담대하게 대답하였다.

"너는 어째서 의병을 일으켰느냐?" "네 놈들은 우리의 원수다! 우리를 침범한 너의 종족을 다 없애려 한 것이다!"

"함께 일을 꾀한 사람이 몇 명인가?" "내가 주모자이니, 다른 사람은 네 놈들이 알 필요가 없다!" "죽음이 두렵지 않느냐?" "거사할 때 이미 죽을 사자를 이마 위에 붙여 놓았다. 나를 속히 죽여라."

노병대 의사는 공주에서 재판소로 송치되어 모든 학대와 고문을 당했으나, 끝내 굴하지 않자, 화가 난 일경은 선생의 한쪽 눈을 제거하였다. 생명이 다하도록 그는 독립을 원하는 일편단심으로 단식으로 일본에 항거하였으며, 독립운동을 성공적으로 이끌지 못한 것이 못내 안타까워 스스로 자결하고자 하였으나 뜻을 이루지 못하였다.

이어 1908년 대전지검 공주지청에서 폭도내란죄로 기소되어 10년의 유형(流刑)을 선고받았다. 그러나 1910년 이른바 한일합방 경축 특사의 미명으로 감옥에서 나가라고 하자, 노병대 의사는 일경에 호통치며 "네 놈들의 경축일인데, 나를 왜 석방하느냐?"며 무섭게 야단치셨다. 일경은 그를 억지로 출옥시켰다.

출옥 후에도 노병대 의사는 아픈 몸을 이끌고 계속 항일 투쟁을 하였다. 1911년 그는 의병의 재기를 위해 이동하(李東下, 본명 李淨來) 등 이강년 의병진에 참여했던 의병세력과 재거를 위한 군자금의 모집을 시작하였다.

이어서 1912년 음력 11월, 그는 경북 비안군(比安郡) 모창동(毛昌洞)의 최덕로(崔德老)의 집에서 강봉주(姜鳳周), 손요득(孫了得) 등과 함께 안동 하회동(河回洞)의 참봉 유시일(柳時一)을 총기로 위협하고 군자금을 모집하는 등의 활동을 전개하다가, 강도의 죄명으로 1913년 3월 12일(음) 체포되었다.

다시는 새봄을 찾을 수 없다는 절망감과 나라를 잃은 큰 슬픔 앞에, 그는 옥중에서 스스로 탄식하며 음식을 끊고 단식하며 피를 토하며 ‘대한독립 만세!’를 외치다가 독립을 보지 못한 채 1913년 7월 9일 옥에서 순국하였다.

그때 일본은, ‘강도 노병직(그의 초명)은 월여(한달 남짓) 동안 복종치 않다가 단식·토혈(斷食吐血)하고 죽었는데, 병명은 뇌일혈이다.’라고 발표하였다. 정부에서는 노병대 선생의 충절을 기리어 1968년 건국훈장 독립장을 추서하였다.

노병대 의사 후손에 대해서는 기록에 나와 있는 것이 없다. 전 재산과 목숨까지 독립운동에 바친 의로운 그분의 죽음 앞에, 우리는 고개 숙여 감사와 감격의 존경을 올려드려야 한다.

| ||

| 김영실 박사 | ||

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)