한훈의사 출생지 청양 ‘地契 사업’ 농민운동 촉발

| ||

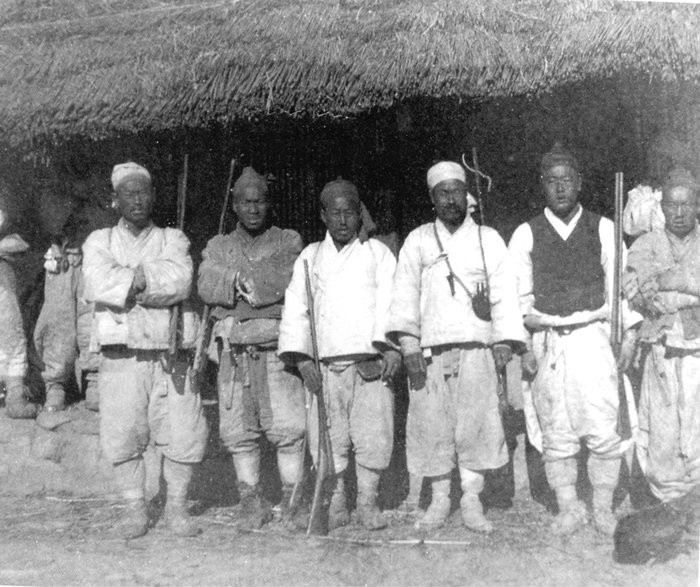

| ▲ 근대화 초기 항일운동의 선봉에 선 한훈의사. | ||

후손의 번영은 누구의 은덕에서 기인!

언제부터 우리가 이렇게 부유하게 되었고 먹을 것이 지천에 널려있었던가? 언제부터 우리가 불어나는 살을 빼야 한다고 운동을 하며 다이어트를 부르짖었던가? 꾸밈없이 말하자면 우리나라 5,000년의 역사는 슬픔의 연속이었다. 그래서 그 설움속의 노래 가사를 보면, 뜸부기도 울고, 뻐꾸기도 울고, 꽃도 울고, 흰 눈도 방울방울 눈물을 흘렸다.

이웃나라를 거의 침략해보지 않았던 우리 역사를 통계 내 보면, 가슴 아프게도 약 매 5년마다는 피비린내 나는 전쟁을 치렀어야 했다. 외부의 침입과 내란으로 말미암아 아이와 어른 할 것 없이, 우리는 말 그대로 슬픔과 가난과 배고픔으로 인한 눈물과 한숨의 세월을 보냈어야만 했다.

그러나 1900년에 들어서면서, 개화문명과 더불어 사람들은 자주의식이 생겼으며, 상놈과 양반을 논하던 자리를 내려놓았다. 더 이상 가난을 대 물림하지 않으려는 마음과 외부인들로 인해 땅과 재산과 딸들이 짓밟혀 더럽힘을 당하는 수치스런 자리에 주저앉아 있지 않으려 봉기하기 시작했다.

또한 이 가난하기 짝이 없는 나라를 후손에게 물려주지 않고자 일어섰으며, 일제의 고통의 핍박 속에서 헤어나려는 몸부림이 시작되었다. 이를 위해 자신의 재산은 물론 가족과 본인의 목숨까지 담보로 한 위험한 행동을 시작한 것은, 오직 나라를 사랑하는 마음만으로는 해결할 수 없는, 그러나 나아가 자신의 목숨을 초개와 같이 버릴 용감한 정신과 행동을 지녀야 가능한 일이었다.

고통의 그늘에서만 지냈던 우리의 역사는, 겨우 100년만이 흐른 오늘날, 우리는 가슴 저리게 감사하게도 이렇듯 행복하고 부를 누리며 살고 있다. 이러한 자유를 후손들에게 물려주기 위해 우리의 조상들은 얼마나 큰 설움과 고난을 당했던가! 우리는 그들의 희생이 고마워 잊을 수가 없다. 아니 결코 잊어서는 안 된다.

채기중 선생등과 1913년 경북 풍기서 ‘光復團조직’

‘일본인 광산, 부호들 대상’ 군자금 확보 혼신다해

| ||

| ▲ 한말 국권회복에 앞장섰던 의병부대 | ||

6월은 국가 보훈의 달이다. 오늘 소개하려고 하는 한훈(韓焄, 1890년 3월 27일~1950년)의사는 1905년 6월, 16살 소년의 나이로 일경과 맞서 싸우기 시작한 용감한 독립투사다.

그는 현대인이 상상할 수조차 없는 전기나 난방은 물론 감옥식사 조차 없었던 차가운 감옥소에서 장장 19년 6개월을 보내신 분이다. 역사는 우리 조선의 일제 식민지를 1910년 한일합방 때를 기준으로 보고 있지만, 한훈의사의 독립운동 활동은 조선의 국모인 민비가 살해당한 이 후부터 시작되었다.

1905년 6월 그는 충청도의 홍주의병(洪州義兵, 現 洪城으로 충청도 서부지역의 중심지)에 가담하면서, 소모장의 직분을 맡았고 그때부터 본격적으로 일경을 상대로 독립운동을 시작했다. 그때 소모장을 담당한 어린 그는 곧 1,000여명이 넘는 사람을 대원으로 모았다.

첨언하면, 을사의병 중 민종식, 안병찬 등을 중심으로 한 충청도 홍주 의병은 제일 규모가 크고 성공적 항전을 벌였다. 여기서 소모장(召募將)이란 정식 관직명칭은 아니고 필요에 따라 두는 직책이었다. 말 그대로 부를 소, 모집할 모, 즉 군사를 모집하는 책임을 맡았다. 평화 시에는 그냥 징집하면 되지만, 전시에는 군사를 모집하기가 힘들게 되므로 따로 관직을 두어서 군사를 모은 것이다.

그의 파란만장 항일 독립 열정의 순간들을 본격 재구성하여 보기로 한다. 한훈의사는 1889년 3월 27일 충청남도 청양군(靑陽君) 사양면(斜陽面) 흥산리(興山里)에서 한성교(韓省敎)의 둘째 아들로 태어났으나, 불행히도 어린 시절 어머니와 아버지를 모두 여윈다.

부모의 이른 사망으로 인해 그는 당숙인 호교(互敎)에게 입양되었으며, 어려서부터 예절바르고 총명하다는 어른들의 칭찬 속에 자라났다. 건장한 청년이 되면서부터는 나라를 사랑하는 충절의 의지를 보였다.

한훈 의사의 본관은 청주(淸州)이며, 본명은 우석(禹錫), 자(字)는 성초(聖初), 호(號)는 송촌(松村)이나, 일본경과 대치할 때는 일본인들을 혼동 시키려 자신의 이름을 만우(萬宇), 동열(東烈), 조주사(曹主事), 조선달(曹先達)이라는 여러 가명(假名)을 사용하였다.

선생은 5척 단구(短軀)의 날씬하고 작은 체구였으며, 넓은 양미간과 자그마한 눈을 지닌 대담하고 침착한, 그러나 두려움을 모르는 남성적 성품을 지닌 불굴의 독립투사였다.

홍주의병 발단 ‘근대적 토지 소유권’

한훈의사가 태어난 충남 청양(靑陽)은 대한제국 정부의 지계(地契)사업에 항거한 농민운동이 발생하였던 지역이었으며, 충남의 대표적 의병인 홍주의병이 봉기했던 지역과 밀접해 있었다.

여기에서 잠시 토지소유권 관련 추이를 파악하여 볼 필요가 있다. 대한제국(大韓帝國) 때에, 토지 소유권을 증명하던 문서를 ‘지계’라고 부른다. 지계는 소유권이 불분명한 토지가 많았던 조선의 현실에서 근대적 토지 소유권을 확립하기 위해 발급한 문서이다.

대한제국은 조세 수입원을 정확히 파악하여 조세 수입을 증대시키기 위한 목적으로 1898년 양지아문(量地衙門)을 설치하여 1899년부터 양전(量田) 사업을 실시하였다. 원래 양전사업은 고려와 조선 시대에 조세 수입원의 정확한 집계를 위하여 20년마다 실시한 토지 조사 사업 및 제도이다.

그리고 양지아문은 대한제국 시대 탁지부(度支部)에 소속되어 토지의 측량 조사에 관한 일을 맡은 관아인데, 고종 광무(光武) 2년에 설치하였다가 광무 6년(1902) 지계아문(地契衙門)에 합속시키기에 이른다. 좀 더 자세히 살펴보도록 한다.

양전사업은 1898년부터 실시되었다가 1901년 12월 흉년으로 잠시 중단되었다. 한편, 대한제국 정부는 양전사업을 진행하면서 토지소유관계를 명시하는 지권(地券)의 발행이 필요하다고 인식하고, 1901년 11월 지계아문(地契衙門)을 설치하였다.

지계는 똑같은 것을 세장 발급하여 한부는 중앙정부의 지계아문에서 또 하나는 지방관청. 나머지 하나는 토지소유자가 보관한바, 일명 근대적 토지 등기제도라고 할 수 있다.본래 전국에 실시할 목적이었지만 궁방전(宮房田), 역둔토(驛屯土)가 많은 충청도와 경상도 지역 중심으로만 시행되었고, 함경도, 평안도와 강원도 대다수 지역에는 시행되지 못하였다

‘궁방전’은 조선 시대, 왕실의 일부인 궁실과 왕실에서 분가한 궁가에 나누어주는 논과 밭을 말한다. 한편, 교통의 중심지에 설치된 역의 경비를 충당하기 위하여 지급된 전답을 ‘역토’(驛土)라 하고, 지방이나 중앙관청의 경비를 충당하기 위해 각 관청에 지급된 토지를 ‘관둔전’(官屯田)이라 하는데 이를 합한 것이 ‘역둔토’이다.

그런데 지계 발행 사업은 성격상 양전과 분리될 수 없었다. 따라서 양지아문과 지계아문의 통합이 거론되어, 1902년 3월 마침내 양지아문은 지계아문에 흡수 통합되었고, 지계아문은 지계 발행사업과 양전사업을 병행하게 되었다.

이런 지역적 특성으로 홍주의병이 봉기했을 때, 많은 청양의 인물들이 이에 가담할 수 있었다. 홍주의병은 한훈의사가 독립운동에 몸담게 되는 시발점이었으며, 이후 전개한 그의 의열투쟁의 정신적 기반이 되었다.

외숙(外叔), 친형 항일 선봉에 '고초 극심'

한훈의 외숙(外叔)은, 홍주의병의 일원으로 일본군과 싸우다 청양 정산의 칠갑산에서 장렬히 전사한 분이며, 외숙의 유언을 따라 한훈의사는 곧 의병에 참여하여 비분강개(悲憤慷慨)한 마음으로 일제를 몰아내고 빼앗긴 국권을 회복할 것을 목적으로 홍주의병에 참여하게 된다.

그에겐 한태석(韓泰錫)이라는 친형이 있었는데, 부모도 없이 자라난 그들 두 형제인 한태석과 한훈의사와 함께 홍주의병에 참가한다. 한태석 선생 역시 동생 한훈 못지않게 독립운동에 평생을 바치신 분으로, 독립운동 역사상 보기 드물게 형제가 함께 나라를 위해 생명을 바치게 된다.

한태석 선생은 한일합방이 되자, 동생 한훈에게 재산의 일부를 떼어 주며 독립운동에 앞장서도록 엄하게 지시하였다. 그리고 자신도 앞장서서 독립운동을 위한 군자금 모집 활동 활발히 하다가 결국 일경에 체포되어 8년간의 극심한 옥살이를 하게 된다.

목숨을 초개와 같이 나라를 위해 바친 용감한 충청도의 두 형제는, 1905년 6월의 홍주의병을 계기로 험난한 항일투쟁의 길을 걷기 시작한다.

당시 한훈의사는 이용규(李容珪) 지휘 하에 홍주의병에 소속되어 부여, 노성(魯城), 연산(連山), 공주 등지에서 활동을 시작했다. 그러나 홍주의병이 실패로 돌아간 후, 계룡산 근처 ‘신도안’(新都案)에 숨어 지내며 비밀결사를 조직하여 적을 처단할 계획을 꼼꼼히 만들어갔다.

계룡산 남쪽 마을의 신도안은 조선 건국 초기에 도읍으로 정해졌던 곳이다. 궁궐을 짓기 시작했는데, 조운의 불편 등 왕도로서 적합지 않다는 결론에 따라 중단되었다.

이때 나철(羅喆)과 기산도(奇山度) 등도 을사오적(乙巳五賊)을 처단할 계획을 세웠는데, 여기에 한훈의사는 지방결사대로 참여하려고 했으나, 나철 등이 일경에게 체포됨으로서 뜻을 이루지 못하게 된다. 이렇게 되자 한훈의사는 악질 직산 군수를 처단하고 쫒기는 몸으로 만주를 향해 1차 망명길에 오르게 된다.

여기에서 을사오적은 1905년(광무 9) 일제가 한국의 외교권을 박탈하기 위해 강제로 체결한 을사조약에 찬성하여 승인한 5명의 대한제국 대신을 말하는데, 학부대신 이완용(李完用), 내부대신 이지용(李址鎔), 외부대신 박제순(朴齊純), 군부대신 이근택(李根澤), 농상공부대신 권중현(權重顯)을 가리킨다.

기산도(奇山度, 1878~1928년)는 호남 의병장 기삼연(奇參衍, 1851~1908년)의 종손이며, 구례 연곡사에서 전사한 의병장 고광순(高光洵, 1848~1907년)의 사위이기도 하다.

한편, 나인영(羅寅永, 1863~1916년)도 을사 5적을 암살하기 위한 결사대를 조직하여 1907년 3월 이지용, 박제순, 권중현을 살해하려 했지만 실패로 돌아가고 말았다. 나인영은 그러한 행위로 지도(智島)에 유배되었다가 1년 만에 특사로 풀려났다. 그 뒤 나인영은 종교 활동에 헌신하여 대종교를 중창(重創)했으며, 그때부터 나철(羅喆)로 불렸다.

부호들 대상 신출귀몰 ‘자금모집 활동’

한훈의사가 만주에 망명해 있는 동안, 조국은 완전히 일제 식민지로 전락하고 말았다. 때문에 1910년대 항일독립운동은 한층 척박한 환경 하에서 전개될 수밖에 없었다. 그러나 이런 여건 속에서도 한민족의 독립운동은 여기 저기 곳곳에서 줄기차게 전개되었다.

해외에서는 ‘독립전쟁론’(獨立戰爭論)에 입각해 독립운동기지 건설이 추진되었고, 국내에서도 무단통치라는 억압 속에서도 비밀리에 조직된 독립운동단체들이 항일독립운동을 주도해 갔다. 이들 단체들은 비밀결사의 형태로 조직되어 독립운동자금을 마련해 해외 임시정부 및 독립운동가와 이에 필요한 비용 및 건설을 지원하는 것을 목표로 하고 있었다.

한훈의사는 만주를 오가며 뜻을 같이하는 많은 애국지사들과 접촉할 기회를 가지게 된다. 특히 그와 채기중(蔡基中) 선생과의 만남으로 인해 독립운동은 더 큰 박차를 가하게 되는데, 그들은 1913년 경상북도 풍기(豊基, 현 영주시 풍기읍)에서 광복단(光復團)을 조직함으로, 당시 억눌렸던 민족의 기를 한껏 올려주는 역할과, 많은 젊은이들의 정신을 깨우고 그들도 독립운동에 몸 바칠 사명감을 북돋아 준 곳이었다.

‘정감록’에 의하면, 풍기는 10승지(十勝地)로 알려졌으며, 이곳은 여러 다른 고장에서 사람들이 모여들기 좋은 장소였다고 한다.

한훈의사를 위시로 풍기에 조직된 광복단은 많은 우국지사들의 활동의 장을 열어주었으며, 이들 광복단원 대부분은 일본의 압박에 못 이겨 사회적으로 경제적으로 삶의 터전을 잃고 쫓겨난 분노에 찬 사람들의 모임이었기에, 이는 자연히 정신적으로나 민족적으로 의병적 기질이 있는 인사들의 모임으로 변했다.

광복단이 당한 제일 급한 문제는, 여러 사람들이 먹고 살아야 할 의식주 해결과 독립운동에 사용할 군자금 확보였다. 당시 서간도(西間島, 백두산 부근의 만주 지방)에서는 독립군 기지가 건설되었고 독립군을 양성하기 시작했으며, 일본군에 의해 고향에서 쫓겨나 망명하는 많은 사람들이 가난한 이민자 신세가 되어 그곳으로 모여들었다. 그러나 불행히도 때마침 찾아온 흉년과 풍토병으로 인해 모두가 큰 어려움을 겪게 되었다.

이를 해결하기 위해 광복단에서는 일본인 광산이나 부호들을 대상으로 하여 군자금 모집을 최대의 활동 목표로 삼았다. 광복단 단원들은 일본인이 경영하는 영월의 중석광에 잠입하여 활동하기도 하였으며, 경상도 일대의 부호들을 대상으로 자금 모집 활동을 전개했었다.

광복단 활동을 위해 제일 급했던 것은 무기였다. 그 당시 광복단 대표였던 한훈의사는 무기구입을 위하여 직접 만주로 건너가 권총을 구입해 다시 위험에 빠진 본국으로 들어왔다.

무기 구입에 성공한 한훈은 활동 영역을 전라도지역으로 확대해 나갔으며, 당시 전라도 지역에서 활동했던 홍주의진 출신 김재순(金在淳), 곽한일(郭漢一) 등과 함께 일본으로 건너가 조선 침략의 원흉을 저지하려는 계획을 세우고 군자금 수합 활동을 벌였다. 그러다가 한훈의사는 그만 발각되어 다시 만주로 망명의 길을 떠났다.

해방되던 해에 작성한 대한광복단(大韓光復團)에서 한훈의사는 당시의 상황을 다음과 같이 회상하였다.

“4246년(1913년) 만주 길림에서 권총 2정을 반입하여 풍기 채기중(蔡基中)과 유장렬(柳璋烈), 김상옥(金相玉) 등과 비밀결사 광복단을 조직하고, 무기구입 차 광복단 대표로 만주 훈춘으로 가 한창섭(韓昌燮)에게 권총 3정을 구득(求得), 귀국하여 곽한일, 김재순 등과 밀의, 고종황제의 밀권(密權)으로 도일하여 조선침략의 원흉을 제거코자 하였으나 사전에 발각되어 재차 봉천으로 망명하였다.”

더욱 험악해진 상황 때문에 한훈의사는 다시 만주로 망명하였지만, 가슴속에 끓어오르는 민족독립과 조국광복을 향한 굳은 의지가 그를 그곳에 오래 머물러 있지 못하게 하였다. 그는 가족들과 동지들에게 “내 몸이 잘되고 난 후 내 나라가 잘 되기를 기대하는 것은 어리석은 생각이며, 내 몸이나 가족보다는 먼저 내 나라를 생각해야만 한다!”고 힘주어 말하곤 하였다.

큰 뜻을 품은 그는 다시 성공적으로 국내로 잠입해 대한광복회(大韓光復會)에서 활동을 시작했다. 대한광복회는 1915년 7월 대구지역의 조선국권회복단과 풍기의 광복단이 연합하여 조직한 단체였다.

| ||

| ▲ 김영실 박사 | ||

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)