美 의원단 방한시 日요인 암살실패 탄압 극심

| ||

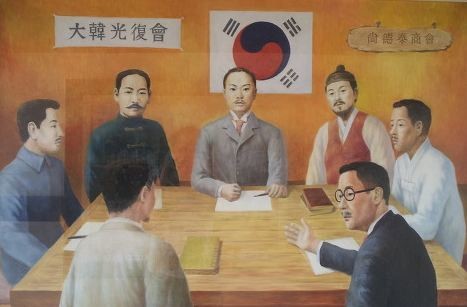

| ▲ 대한광복회는 전국 각도에 지부를 설치하고 군자금 모집과 의열투쟁을 전개하였다. | ||

대한광복회(大韓光復會)에서 ‘중추적 역할’

대한광복회는 박상진(朴尙鎭)을 총사령으로 선임하고, 이석대(본명 이진룡)를 부사령으로 임명하여 만주에 상주시켰다. 이후 이석대가 전사한 뒤에는 김좌진(金佐鎭)을 부사령으로 임명하였다. 그리고 전국 각도에 지부를 설치하고 군자금 모집과 의열투쟁을 전개하였다.

이때 한훈선생은 전라도지역 책임을 맡아 의열투쟁과 군자금 모집에 전력을 다하였다. 대한광복회는 군자금 모집을 위해 자산가들에게 고시문(告示文)을 보내고 자발적인 의연금을 요구하였다.

그러나 군자금 모집은 계획한대로 이루어지지 않았다. 군자금 모집은 부호들의 의연금으로 충당할 수밖에 없는 상황이었는데, 식민지 권력에 안주하려는 부호들이 군자금 모집을 외면하고 있었기 때문이었다. 군자금 모집이 뜻대로 되지 않자, 그들은 고시문의 효력을 높이고 친일부호의 처단 등으로 의열 투쟁을 전개해 나갔다.

이러한 의열투쟁은 군자금모집을 원활히 하기 위한 목적뿐만 아니라, 나아가 식민지 권력에 안주하려는 친일파들에게 민족적 응징을 통해 경각심을 고취시키기 위한 것이기도 했다.

해방후 광복정신 기초한 독립국가 완성 혼신

아내 유응두여사 남편의 빈무덤과 함께 묻혀

이에 따라 1917년 경북 칠곡에서는 일제의 만행에 도움을 주던 장승원(張承遠)이 처단되었으며, 충청지부에서는 도고면장 박용하(朴容夏)가 처단되므로, 친일부호와 관리들에게 자주독립 국가를 위한 가슴서린 민족애의 결단을 보여주었다.

이때 전라도에서 활동하고 있던 한훈의사는, 일제의 앞잡이 노릇을 하며 독립운동을 위한 군자금 모집에 협조하지 않았던 1916년 보성의 양재성(梁在誠)과 별교의 서도현(徐道賢)을 처단하였다. 이밖에 서도현 당질(堂姪, 사촌 형제의 아들)인 서인선을 납치하여 75일 동안 감금시켜 1만원의 자금을 모집하는 한편, 전북 순창의 오성(烏城) 헌병 분대를 습격하여 무기를 탈취하기도 하였다.

한훈의사의 이러한 용감무쌍한 활동은, 당시 일경이 눈치 채지 못했을 정도로 철저한 계획 속에서 완벽하게 이루어 낸 의열투쟁이었다. 대한광복회와 회원들을 성공적으로 이끌며 앞장서서 독립운동을 실행에 옮겼기에, 그는 많은 사람들이 존경했던 민족 지도자가 되었다.

장승원, 박용하 처단사건 이후 대한광복회는 세상에 알려지기 시작했으며, 불행히도 여러 단원들이 일경에 체포되기 시작하면서, 그 중 중요 인물들이 사형선고를 받아 희생됨에 따라 그 조직이 거의 파괴 지경에 이르렀다.

만주 오가며 ‘새로운 항일투쟁’ 모색

죽음의 무턱에서 한훈의사는 구사일생으로 살아남아 다시 광복단 결사대를 조직하여 대한광복회의 명맥을 이끌 계획을 가졌으며, 만주를 오가며 새로운 항일투쟁 방법을 모색하였다.

그러던 중, 그는 3․1운동을 계기로 다시 국내로 잠입해 활동하기 시작했다. 다시 국내에서 활동하게 되면서 선생은 대한광복회 부활을 구상했다. 이때 그는 우재룡(禹在龍), 권영만(權寧萬)등과 함께 활동했는데, 이들은 모두 대한광복회의 핵심 인물로 활약하였던 피를 나눈 동지들이었다.

다시 광복단 대표로 상해 임시정부를 찾은 한훈의사는 임시정부 요인들을 접촉하여 서울을 중심으로 광복단 결사대를 조직하려는 계획에 대해 설명하고 지원을 요청하여 마침내 어렵게 그 일을 해냈다.

광복단 결사대는 모병(募兵)과 암살(暗殺)을 주된 목적으로 하였으며, 상해 임시정부와 만주에 요원을 보내 군사훈련을 받게 하고, 그 중에서 암살단원을 선발하여 조선총독과 정무총감, 그리고 민족반역자와 조선인 형사를 처단할 것을 목표로 하였다.

이를 위해 한훈의사는 직접 다시 중국 안동으로 들어가 임시정부 파견 요원으로부터 다량의 무기와 탄약을 받아 압록강을 건너 국내에 반입하는데 성공한다.

한훈의사의 이러한 피나는 노력으로, 결국 광복단 결사대는 무기를 갖추게 된다. 비폭력적인 3.1만세 운동으로 나라를 되찾고자 힘없는 백성이 태극기만을 손에 들고 ‘대한독립만세!’를 외쳤건만, 무자비한 일제는 총과 칼을 앞세워 날마다 더 양민들을 학살하기 시작했다.

피를 흘리며 죽어간 희생된 넋들의 땅속에서 울부짖는 소원을 이루고자, 한훈의사를 비롯한 광복단 결사대는 의열투쟁 기반을 단단히 갖추어 갔다. 광복단결사대를 조직한 후, 한훈의사는 계속적으로 전라도 지역에서 군자금 모집을 하면서 의열투쟁의 기회를 엿보고 있었다.

한편 그를 주축으로 광복단 결사대가 조직되어 군자금을 모집하고 있을 때, 동지 김상옥(金相玉)은 암살단(暗殺團)을 서울에서 조직하고 있었다.

김상옥의사는 백발백중 저격술에 비호같은 무술을 지닌 독립투사였기에 일경이 무서워했다. 그가 서울에서 이끌었던 암살단의 주요 목적도 친일 조선인과 형사를 처단하고 조선인 부호들로부터 군자금을 모으는 것이었다.

암살단의 취지와 목적은 한훈의사가 주도하던 광복단 결사대의 목적과 같았으므로, 그들은 비밀 모임을 갖고 두 단체가 연합하여 행동하기로 결정하였다. 당시 암살단은 길림군정서로부터 무기를 대량으로 가져오기로 되어 있었다. 하지만 일경의 삼엄한 감시로 인해 무기 입고가 제대로 이루어지지 않자, 서울의 암살단은 무기와 탄약이 절실하게 되었다.

때문에 한훈과 김상옥이 이끄는 암살단은 함께 연합하면서, 한훈이 이미 국내에 반입해 놓은 무기를 공유하기로 하였던 것이다. 한훈과 김상옥은 풍기광복단 때부터 같이 활동한 인연이 있었고, 또 두 단체 모두 의열투쟁을 투쟁방략으로 하였기 때문에 두 사람은 누구보다 친한 사이가 되었다.

아직 청년의 나이에, 태어난 자녀도 없었던 이 두 사람은 이미 사돈을 맺을 정도로 돈독한 동지의 정을 보여주었다. 그들이 나라를 위해 목숨을 초개와 같이 버리고 삼십 여년이 지난 후, 두 사람은 하늘에서 사돈이 되었다. 한훈의사의 고명딸 정수와 김상옥의사의 아들 태운이 부친들의 뜻을 받들어 얼굴도 보지 않고 결혼했기 때문이다.

美 의원단 거사 실패로 모진 고초

다시 독립운동사로 돌아가서, 한훈의 광복단결사대와 김상옥의 암살단은 첫 거사로 미국 의원단이 내한했을 때 환영 나온 조선총독 사이토 및 정무총감 등을 처단하기로 하였다.

이들은 미국의원단이 서울역에 도착했을 때 암살단취지서 및 통고문과 경고문을 환영군중들에게 살포하고 동시에 자동차를 이용한 사격전을 계획하였다.

그리하여 자동차에 폭탄을 싣고 가서 총독 이하 일본 관리들을 처단하는 한편, 총격전이 벌어지는 동안 관공서와 일본경찰서 등을 폭파한다는 세부적인 계획도 세웠다. 경고문은 아래와 같이 비장하게 만들어졌으며, 이는 일본 앞잡이인 대역죄를 지은 조선인 형사들에게 회개하라는 경고의 메시지였다.

군등(君等)은 조선의 혈통을 받고 배달민족이란 긍지 아래 살아 왔거늘, 어찌하여 부모의 육신을 깎고 형제의 피를 빠는가! 하늘이 뜻이 있다면 어찌 천벌이 없을 것이며 신(神)이 뜻이 있다면 어찌 재앙이 없을 소냐!

아 금수(禽獸)만도 못한 어리석은 무리여! 그러고도 오히려 생명을 보존코자 하니 개탄치 않을 수 없다. 한번 기회가 오면 누가 너희들의 일편고기를 회치고 싶지 않을 자 있으며, 한 줌의 소금을 가지고 기다리지 않는 자 있으랴!

그 후에 남을 너희들의 자손은 또한 어이 하려나? 현해탄을 건너 일본으로 보내려는가? 또 어느 지옥의 한 모퉁이에 방황케 하려는가? 오늘날 저 철창에서 신음하는 형제자매들은 모두 누구 때문인가?

그들은 나라를 위해 목숨을 바친 의사(義士)들이거늘, 군들은 이 의혼(義魂)을 죽이는 마귀에 그치려는가? 더 말하지 않겠노라. 부모를 모시고 처자를 거느린 자로서 너희들이 차마 할 수 있는 행동인가 깊이 생각하여 보라! 그러고도 오히려 너희들이 하는 일이 옳다고 하면 옳다고 믿는 대로 행하여 보라!

그러나 불행하게도 미국위원단이 도착하기 하루 전, 일제경찰의 예비검속이 이루어지면서 연락을 담당하던 전우진(全宇鎭) 동지가 붙잡혀 심한 고문을 당하다 계획을 말하고 말았다. 일경은 김상옥의사를 체포하려 새벽 4시에 집을 포위하고 공격하였으나, 그는 극적으로 탈출하는데 성공하여 눈 쌓인 남산을 맨발로 도망하였다.

그러나 이러한 일이 일어난 줄 모르고 김상옥 동지에게 무기를 전달해 주려고, 품에 무기를 감추고 충청도에서 올라온 한훈의사는, 숨어있었던 일경에 의해 그 자리에서 체포되고 말았다. 이어 광복단 결사대원과 암살단원들이 줄줄이 체포됨에 따라 계획된 거사는 불행히도 이루어지지 못하였다.

그들이 활동했던 광복단 결사대의 재판과정은 연일 신문에 보도될 정도로 민족사회에 많은 반향을 일으켰다. 특히 이는 3․1운동 이전에 민족의식을 높여주었던 대한광복회의 독립투사들이 계속 활동하고 있었다는 것을 만 천하에 알려준 계기가 되었으며, 일경의 가슴을 오싹하게 만든 사건이었다.

결국 미래 사돈인 김상옥의사는 남산과 삼판동, 어의동(현 종로)을 비호같이 넘나들며 자신을 둘러싼 수백 명의 일경과 10일 동안의 서울시가전을 이루어냈다. 그가 상해를 떠나오며 동지들에게 말한 ‘자결할지언정 더러운 일경의 손에 죽지 않겠다!’ 유언대로, 김상옥의사는 마지막 남은 총알 한발로 ‘대한독립 만세!’를 외치며 장렬히 자결 순국하였다.

한훈의사는 재판 과정에서도 독립투사다운 의연하고 당당한 모습을 잃지 않았다. 이는 당시 재판과정을 자세히 보도했던 동아일보의 기사에 잘 쓰여 있다. “한훈은 원래 이 사건의 중요한 수령이니만큼, 답변할 때 태도가 매우 냉담하야 다른 피고와 같이 허둥지둥하지 아니하며 피고석에 꼿꼿이 앉아서 입에 미소를 띠고 있었다.”

광복단 결사대장으로 활동한 한훈의사는 재판을 받고, 1920년 8월 23일부터 8년간 감옥에 갇히게 되었고, 서대문 교도소와 광주 교도소, 대전과 신의주 교도소를 오가며 그는 심한 고문을 받았다. 손톱과 발톱도 다 뽑히고 만신창이 된 그는 살 소망이 없었다.

나라도 잃고, 거사는 실패로 돌아갔고, 동지들은 다 죽었으니 무슨 낙으로 살까. 그는 신의주 감옥에서 27일간 단식을 감행하였고 죽었던 그의 몸이 밖으로 팽개쳐졌으나 기적적으로 다시 살아났다.

죽음 무릅쓴 지극정성 내조자들

한훈의사의 첫 부인인 함양박씨는 남편의 독립운동에 적극적인 후원을 보냈던 내조자였다. 일경을 피해 도망 다녀야 하는 남편을 위해 매일 새벽마다 장독에 찬물을 떠놓고 하늘을 향해 기도를 올렸다.

당시는 여자가 다니면서 경제적일 활동을 할 수 없었던 시절이라, 집에 남편이 없으니 먹을 것도 없는 가난한 살림을 꾸려야 했다. 그녀는 임신이 되어 날마다 불러오는 배를 가누기도 힘들었지만, 집안 밖에서 진을 치고 있는 일경의 삼엄한 경계로 인해 집안으로는 아무도 들어올 수 없었다.

도와주는 사람도 없이 홀로 아기를 해산하고 난 그녀는 먹을 것이 없어 아기와 함께 죽어야 했다. 아내와 자식을 하루에 잃은 한훈의사는 더욱 온힘을 다해 독립운동에 매진하였다.

1880년 1월 20일 충남 서천군 한산면에서 태어난 그의 두 번째 아내 유응두 또한 대단히 용감한 여인이었다. 남편이 감옥에 갇힌 길고 긴 8년 동안, 그의 어린 아내 유응두는 아들 ‘세택’을 홀로 키우며, 남편의 옥바라지에 눈물이 마를 날이 없었다.

남편이 병가로 옥을 나오자, 그녀는 지극 정성으로 간호를 하였으며 이로 인해 한훈의사의 몸은 다시 회복되었고, 그들은 첫 아들 세택을 낳은 후, 장장 13년 만에 예쁜 딸 정수를 잉태했다.

유등두 여사는 남편의 독립운동을 돕고자, 살벌이 검문하는 일경의 눈을 피하며 무기를 나르는 역할을 감당하였다. 무기를 자신의 다리에 묶어 치마로 가리고 시장에 가는 척 행동하며, 남편이 지시한 곳의 동지들에게 전해주는 일을 맡았었다.

마침 검문하던 일경이 다리를 타고 흐르는 피를 보고 그녀를 불러 세웠다. 걸음의 움직임으로 인해 묶여있던 무기가 그녀의 다리를 부비며 찔러 피를 냈기 때문이다. 아픔을 참고 그녀는, ‘마침 경수가 나서 그렇다. 왜 장에 가는 여인을 붙들어 세우느냐!’고, 호통을 치며 위험한 위기를 모면하기도 했다. 그녀는 날이면 날마다 ‘남편이 있는 곳을 대라!’고 윽박지르며 행해진 일경의 무서운 고문도 잘 참아냈다.

그러나 이 행복도 잠시, 한훈의사는 딸을 낳은 같은 해인 1929년 다시 감옥소로 끌려갔으며, 재판과정에서 대한광복회 요원으로 서도현 등을 처단한 것이 추가로 확인되어 10년 추가 징역과 5년 추가 인정재판으로 인해 모두 23년형을 언도 받았다.

다시 남편을 감옥으로 보내고 어린 자식들이 먹을 양식도 빼앗긴 아내는 살 소망을 잃었다. 그 시절 아낙네가 돈을 벌기 위해 할 수 있는 일은 거의 없었다. 고통의 날을 견디지 못하여 추운 겨울날 강물 속으로 들어가 목숨을 스스로 끊고자 얼음을 깨고 있는데, 어디선지 개 한 마리가 나타나 그녀의 옷을 물고 놓지 않았기에, 그녀는 ‘내가 죽고 싶어도 못 죽는구나. 개야! 네가 나를 살렸구나!’하며 울면서 집으로 돌아왔다고 후손에게 전하였다.

| ||

| ▲ 항일투쟁의 최전선 대한광복회 일원들. 아랫줄 제일 오른쪽이 한훈의사 | ||

해방 후 광복단 재건…6.25 때 최후의 삶

한편 대전 형무소의 차가운 감옥에서도 한훈의사는 일경이 주는 음식은 더럽다고 먹지 않고 26일 동안 단식투쟁을 하므로 다시 죽은 몸이 되어, 갇힌 지 12년이 지난 1941년 가을 옥에서 거의 시체가 되어 나왔다.

그는 충남 신도안에 은거하면서 아내의 극진한 병간호를 받으며 조금씩 소생해갔다. 비록 몸은 만신창이가 되어 누워있었지만, 한훈의사는 학병 거부자와 탈출병 등을 은신(隱身)시키면서 이들에게 배일사상을 고취하며 끊임없는 독립운동을 전개하였다. 그러다가 1945년 8월, 그는 꿈에도 그리던 해방을 맞이하였다.

한훈 선생은 해방 후 서울로 올라와, 광복단 재건을 위해 백방으로 노력하였다. 해방 직후 건국단체가 우후죽순으로 난립하고 정부의 수립이 지연되는 상황을 염려한 까닭이었다. 이를 위해 그는 광복단을 재건하여 광복정신에 기초한 자주적 독립국가의 완성을 목표로 일하였다.

재건된 광복단의 단장에 취임한 그는 임시정부의 이념에 따라 자주적 독립국가의 수립을 추진하면서 신탁통치 반대운동을 전개하고, 임시정부를 중심으로 모든 단체가 통합할 것을 주장하였다. 재건 광복단은 ‘광복단재흥(光復團再興)의 동기(動機)’에서 그 목표를 다음과 같이 제시하였다.

∇ 조국의 주권을 광복하자 ∇ 건전한 자주독립국가의 완성 및 발전을 도(圖)하자 ∇ 세계안전과 평화를 도(圖)하자

목표를 달성하기 위해 광복단은 광복 정신의 철저화(徹底化) 운동과 국민 조직의 단결화 운동, 농촌산업의 건전화 운동, 경제생활의 자력화 운동, 민족문화의 창조화 운동 및 세계 인류의 평화화운동 등을 실천 강령으로 채택하였다. 그리하여 광복단에서는 광복의숙(光復義塾) 설립, 실험농장(實驗農場) 설치, 동서문화 연구회 조직 등을 계획하면서 민족교육과 산업의 부흥을 이룩하고자 하였다.

또한 '내외사정조사회'(內外事情調査會)를 조직하여 민족문화를 창조적으로 만들고자 전국 각지에 지부를 설치하여 이러한 계획을 실천하였다. 광복단의 지부는 선생의 거주지인 신도안에 설립된 신도지부가 대표적이었다. 신도지부에서는 대전과 신도안에서 반탁시위를 주도하였는데, 당시 광복단의 활동은 방향성을 잃고 방황하던 많은 애국단체들의 좌표가 되기도 하였다.

아! 그러나 곧 민족의 비극 6.25가 터졌다. 죽을 고비를 몇 번 넘기며 그 모진 고문을 다 견뎌내고 한훈의사는 해방을 맞았지만, 그러나 그 기쁨도 잠시뿐이었다. 신도안까지 밀려 내려온 북한군은 남한에서 이미 정신적 지주로 존경받는 한훈의사를 북으로 이송한다는 명목으로 끌고 갔다.

남편이 북으로 가면 영원히 만나지 못할 것을 미리 예지한 아내 유응두는 위험을 피하여 숨어 있으라고 간곡히 부탁했지만, 한훈의사의 투철한 의지는 북으로 끌려가면서도 두려움이 조금도 없었다. 그러나 이미 망가질 대로 망가진 몸은 회복도 되지 못해 한훈 의사는 걸음도 제대로 걷지 못했었다.

멀리서 울고 있는 아내와 어린 자녀들을 몇 번이고 뒤 돌아보며 힘든 발걸음을 옮기던 그의 생사는 확인을 할 수 없었다. 북한군에 의해 논산군 두계역과 대덕군 흑석역 중간 지점에서 살해된 것으로 추정된다.

남편이 남기고 간 두 자녀를 키우며 아내 유응두는 84살이 넘도록 장수하였고, 손자들에게 효도를 받다가, 1974년 꽃이 피는 아름다운 4월에 하늘나라에 먼저 간 그리운 남편의 품으로 돌아갔다. 그녀의 묘는 현재 동작동 현충원에 남편의 빈 무덤과 함께 나란히 묻혀있다.

한훈의사와 유응두 여사는 아들 세택과 딸 정수를 두었는데, 아들 세택을 통해서는 상회, 상빈, 상국, 상길, 상경, 상진, 상원을 보았다. 또한 한훈의사와 피를 나눈 동지시절 사돈이 되기로 이미 약속한 대로(비록 그들 사돈은 모두 하늘나라에 있었지만), 김상옥의사의 아들 김태운과 딸 한정수를 결혼시켜 주동, 영심, 영실, 영욱, 민홍을 후손으로 두었다.

1968년 정부에서는 한훈의사의 공훈을 기리어 건국훈장 독립장을 추서하였다.

| ||

| ▲ 김영실 박사 | ||

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)