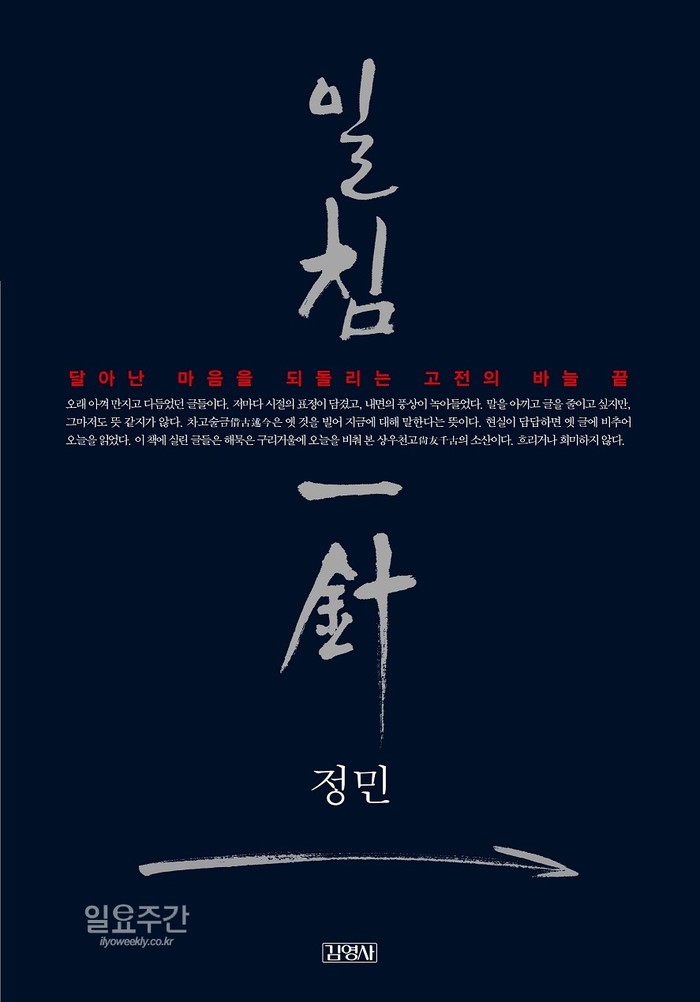

저자는 서언을 통해 “오래 아껴 만지고 다듬었던 글들이다. 저마다 시절의 표정이 담겼고, 내면의 풍상이 녹아들었다. 말을 아끼고 글을 줄이고 싶지만, 그마저도 뜻 같지가 않다. ‘차고술금’은 옛 것을 빌어 지금에 대해 말한다는 뜻이다. 현실이 답답하면 옛 글에 비취어 오늘을 읽었다. 이 책에 실린 글들은 해묵은 구리거울에 오늘을 비춰 본 상우천고의 소산이다. 흐리거나 희미하지 않다”라며 작은 소통의 길을 내 본다고 말한다.

청언소품

1부 <마음의 표정>은 관심을 가져 온 청언소품들이 토대가 되었다. 심한신왕, 관물찰리, 남산현표등이다. ‘심한신왕’이란 ‘마음이 한가하면 정신이 활발하다’라는 뜻으로 청말의 전각가 등석여의 인보(印譜)에 등장한다. 마음이 고요해야 정신이 활발하다. 정신이 왕성한 것과 마음이 바쁜 것을 혼동하면 안 된다. 일 없는 사람이 마음만 바쁘면 공연한 일을 벌인다. 마음이 한가로우면 정신의 작용이 활발해져서 건강한 생각이 샘솟듯 솟아난다. 저자는 “나는 몸이 하도 바빠 마음을 잃어버린 사람은 아닌가?”라고 자문한다.

‘남산현표’란 남산의 검은 표범이란 의미로 ‘배고픔을 견뎌야 박히는 아름다운 무늬’를 뜻한다. 안개비가 7일간 내려도 먹이를 찾아 산을 내려오지 않은 검은 표범. 털을 기름지게 해서 무늬를 이루기 위해, 숨어서 해를 멀리하려는 것이다. 어린 표범은 자라면서 어느 순간 문득 짙고 기름진 무늬로 변한다. ‘주역’에서는 ‘군자표변’이라고 했다. 군자는 표범처럼 변한다는 뜻이다. 얼룩덜룩하던 털이 내면이 충실해지면서 어느 순간 빛나는 무늬로 바뀐다. 사람도 마찬가지다. 공부를 차곡차곡 축적해서 문득 반짝이는 지혜를 갖추게 된다.

2부 ‘공부의 칼끝’은 선인들의 공부 단련법과 지식 경영법을 밑바대로 삼았다. ‘상동구이’, ‘묘계질서’, ‘견골상상’등이 반짝인다. ‘묘계’는 번쩍 떠오른 깨달음이고, ‘질서’는 빨리 쓴다는 뜻이다. 성호 이익은 묘계질서의 방법을 평생 실천해 경전을 읽다 스쳐 간 생각들을 메모로 붙들어 두었다. 이것이 모여 ‘시경질서’, ‘맹자질서’, ‘가례질서’, ‘주역질서’ 같은 일련의 책이 되었다. ‘열하일기’에는 애초에 연행 도중에 쓴 글이 아니다. 귀국 후 여러 해 동안 노정 도중 적어 둔 거친 비망록을 ‘견골상상’이란 ‘이미지를 유추해서 본질에 도달한다’는 의미다. 4000년 전 북경을 포함한 중국 전 지역에 코끼리가 살고 있었다. 그런데 전국시대 말기에 이르면 살아 있는 코끼리를 보기가 어려웠다. <한비자>의 ‘해로’편에 “사람들이 산 코끼리를 보기 힘들게 되자 죽은 코끼리의 뼈를 구해, 그림을 그려 산 모습을 떠올려 보곤 했다”라는 대목이 나온다. 오늘날 우리가 말하는 ‘상상(想像)’의 어원이 바로 여기서 나왔다.

수락석출

3부 ‘진창의 탄식’과 4부 ‘통치의 묘방’은 책의 압권이다. ‘교육이의’, ‘수락석출’, ‘불통즉통’, ‘자웅난변’ 등 명편이 가득하다. 저자가 지난해의 화두로 꼽기도 했던 ‘수락석출’은 ‘물이 줄자 바위가 수면 위로 드러난다’는 뜻이다. 본래는 적벽강의 달라진 풍경을 묘사한 말이었지만, 후대에는 흑막이 걷혀 진상이 명백하게 드러났다는 의미로 쓴다. 물길이 넉넉할 때는 품어 안아 가려졌던 바위들의 괴상한 모양새가 속속 드러난다. 양극화의 만성화, 불통으로 꽉 막힌 언로, 젊은이들의 분노 등 잠겨 있던 온갖 갈등이 한 번에 터져 나오는 지금 시점에서 음미하게 되는 일침이다.

책의 마지막을 장식하는 대발철시(大鉢鐵匙)는 ‘큰 주발에 밥을 담아 쇠수저로 퍼먹는다’는 뜻으로 이익의 ‘성호사설’에서 인용된 말이다.

1698년 제주 어부 강두추 등이 악풍으로 일본에 표류했다. 대마도에서 한 통사가 이렇게 말했다고 한다.

“조선은 먹고 입는 것이 풍족하니 참 좋은 나라입니다. 하지만 사람들이 탐욕스럽습니다. 큰 밥주발에 놋수저로 밥을 퍼먹으니 너무 욕심 사납습니다”라고. 인본 정부는 표류민들에게 매일 일정량의 쌀과 먹거리를 제공했다. 수령한 물품은 심지어 물까지 사인을 받아 갔다. 나중에 조선 정부에 그 비용을 모두 청구했다. 표류민들에게 일본의 규정 식사량이 성에 찰리 없었다. 일본에서 그들은 늘 배가 고팠다.

아침을 먹기 전 나무 한 짐을 불끈 해 놓고, 고봉밥에 김치를 척척 얹어 게 눈 감추듯 먹어 치우고 둥근 배를 쓰다듬으며 늘어지게 한숨 잔다. 그리고 또 벌떡 일어나 들일을 나간다. 당시 일본인들에게 조선인 일꾼들의 이런 식사 모습이 퍽 탐욕스럽게 보였던 모양이다.

‘시경’, ‘소아’, ‘정월’ 편에 등장하는 ‘자웅난변’은 ‘까마귀의 암수는 분간하기 어렵다’는 말이다. 이곡, 정약용, 이덕무 등 많은 옛 지식인들이 차용하여 혼탁한 세태를 일갈했다. 선거 때만 되면 검증할 수 없는 의혹이 난무하고 정책 대결은 간 데가 없다. 총선을 앞두고 모호한 기준의 공천 심사로 논란이 일고 있는 지금 이 호두를 되뇔 수밖에 없다. 독자들의 일독을 권한다.

저자 ‘정민’은 충북 영동 출생으로 한양대 국문과를 졸업하고 모교 구군과 교수로 재직 중이다. 그동안 연암 박지원의 산문을 꼼꼼히 읽어 ‘비슷한 것은 가짜다’와 ‘고전 문장론과 연암 박지원’을 펴냈다. 18세기 지식인에 관한 연구로는 ‘18세기 조선 지식인의 발견’과 ‘다산선생 지식경영법’, ‘미쳐야 미친다’, ‘다산의 재발견’, ‘삶을 바꾼 만남’ 등이 있다. 청언소품(淸言小品)에 관심을 가져 ‘마음을 비우는 지혜’, ‘내가 사랑하는 삶’, ‘한서 이불과 논어 병풍’, ‘돌 위에 새긴 생각’, ‘다산어록청상’, ‘성대중 처세어록’, ‘죽비소리’ 등을 펴냈다. 이 밖에 예 긋 속 선인들의 내면을 그린 ‘책 읽는 소리’, ‘스승의 옥편’ 등의 수필집과 한시 속 신선 세계의 환상을 분석한 ‘초원의 상상’, 문학과 회화 속에 표상된 새의 의미를 찾아 ‘한시 속의 새, 그림 속의 새’, 조선 후기 차 문화의 모든 것을 담아서 ‘새로 쓰는 조선의 차 문호’ 등을 셨다. 한시의 아름다움을 탐구한 ‘한시 미학 산책’과 어린이를 위한 한시 입문서 ‘정민 선생님이 들려주는 한시 이야기’ 외에, 사계절에 담긴 한시의 시정을 정리한 ‘꽃들의 웃음판’을 펴냈다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)