우리가 생각할 때 극장이라는 것은 좀 더 화려하고 좀 더 넓고 거대한 단위를 붙이는 것이 맞지 않을까 하는 의구심이 든다.

사람들에게 극장이라는 공간은 사회적 지위나 경제적 풍요 또는 지적인 위상을 나타내는 상징성은 아닐까.

한 평은 3.3제곱미터이다. 최소단위를 상징하는 듯한 이 공간에서 ‘죽느냐 사느냐’라는 셰익스피어 4대 비극 중 하나인 햄릿의 명대사를 주제로 삼은 모놀로그 극이 펼쳐진다.

오피스텔 공간 거실에는 방석이 깔려 있다. 극장이라고 쓰여 있는 명패를 보지 못했다면 남의 집에 잘못 찾아온 것은 아닌가라는 생각이들 정도이다. 사실 이 오피스텔은 심철종의 주거공간이기도 하다. 삶이 예술이라는 말에 어쩌면 가장 잘 맞는 시스템일지도 모른다.

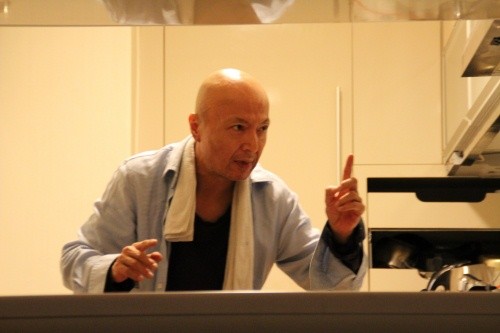

극이 시작됐다. 무대는 그의 오피스텔 한 켠 주방이다. 총 세편의 에피소드로 묶여져있다.

첫 에피소드는 ‘기억을 찾아서’다. 심철종은 치매에 걸린 어머니에게 숫자를 가르친다. 숫자를 잊어버리면 안 된다고 절규하며 끊임없이 어머니에게 숫자, 이름을 알려준다. 기억을 잃어버린 치매 걸린 어머니를 모시는 자식의 고통과 절규가 보여 진다.

두 번째 에피소드는 ‘인생 그리고 사랑’이다. “나는 햄릿이었다”라는 반복되는 대사와 함께 본인이 직접 조명을 이용해 얼굴에 국보조명(local lighting)을 사용하며 극을 진행한다.

무대의 메커니즘을 최소화했지만 효과는 최대화했다. 치열한 삶을 보여주는 에튜드(etude)는 배우의 심리를 신체적 행동을 통해 잠재의식 속에 내면까지 보여주기에 좋은 표현방식이었다.

사랑을 이야기할 때는 관객들에게 미리 나눠준 헤드폰을 쓰게 했다. 헤드폰에는 레너드 코언(Leonard Cohen)의 ‘Famous Blue Raincoat’가 흘러나온다.

배우의 대사는 제대로 들리지 않는다. 그러나 문제가 될 것은 없다. 음악과 배우의 움직임 그리고 입모양은 하나의 장면을 보여주기에 부족함이 없다.

세 번째 에피소드는 ‘죽음 그 이후’. 죽음은 누구에게나 두려운 단어이다. 하지만 누구도 죽음을 피할 수 없다는 것을 잘 안다. 수긍(首肯)하는 것이다.

심철종은 죽은 후 파란하늘이 되고 싶다는 자신의 이야기를 담담하게 보여준다. 그리고 관객들에게 눈가리개를 쓰게 한다. 마음속 깊은 곳을 구석구석 스스로 살펴 볼 수 있는 시간이다.

각본 없는 50분간의 모놀로그는 끝났다. 심철종이 말하는 햄릿은 셰익스피어에 나오는 햄릿이 아니다. 바로 우리 자신이다. 죽음과 삶을 살고 있는 우리 자화상인 것 이다. 스스로를 알게 하는 연극. 이것이 심철종이 추구하는 연극이다.

국내 첫 실험예술극장으로 불리는 홍대 앞 ‘씨어터제로’의 설립자로 실험적이고 전위적인 예술을 보여주었던 그가 한평극장이라는 이름으로 관객들을 다시 만나는 것은 좀 이색적일 수 있다.

하지만 그는 지금 보여주는 공연이 자신에게 가장 잘 맞는 연극이라고 이야기한다. 젊은 날의 고뇌와 아픔, 광기어린 예술의 혼을 불태운 그가 50(지천명)이라는 나이가 넘어서 예술가로 하늘의 뜻을 안 것은 아닐까.

‘죽느냐, 사느냐’ 공연은 매주 월·화·수요일 저녁 8시에 광화문시대 오피스텔 한평극장에서 열린다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)