1930년대 미국 경제대공황 시기, 천막촌에서 가난과 배고픔으로 살던 클라이드는 자전거를 훔치고 가게를 턴다. 그런 자신을 지켜주는 유일한 무기는 총이다.

보니의 꿈은 할리우드 스타이다. 그녀는 아버지의 갑작스러운 죽음으로 클라이드가 살고 있는 빈민촌 텍사스로 이사 온다. 웨이트리스로 초라하게 지내지만 여전히 배우의 꿈을 꾸며 살고 있다. 그녀는 신데렐라를 꿈꾸지만 현실은 냉혹하기만 하다.

둘은 첫눈에 반해 사랑을 빠진다. 보니는 클라이드를 따라 강도가 된다. 은행을 털고 사람을 죽이지만 그들의 모습에서 죄책감이란 찾아 볼 수 없다. 아니, 그 안에서 경쾌함과 웃음이 가득하다.

영화에서 보여주었던 <보니 앤 클라이드>는 개인 실존의 흥미보다는 사회전체를 고발하는 내용이었다.

반면 뮤지컬은 남녀의 사랑과 인물에 좀 더 초점을 맞추고 있다. 잘못된 욕망으로 인해 망가져가는 인물을 보여줌으로써 시대적 상황과 그 안에 공존하는 불안정한 인물의 심리를 담고 있다.

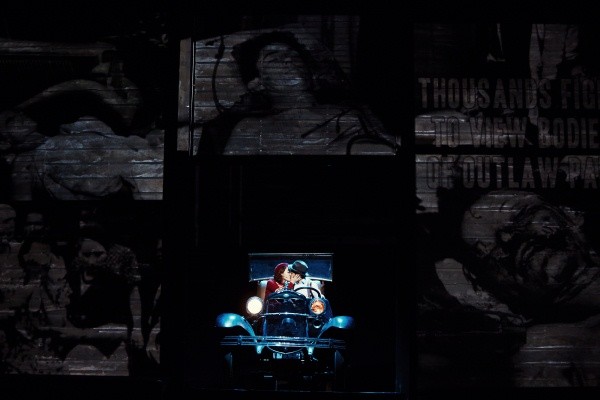

그들의 범죄는 용서받을 수는 없다. 하지만 마지막 장면에서 자동차 안에서 총알 세례를 받고 죽은 둘의 모습에서는 먹먹한 아픔과 비극적 사랑이 느껴진다. 아마도 폭력의 시대에 이들도 희생자가 아닐까라는 생각이 들어서 일 것이다.

하지만 스토리의 연계가 부족하고 극적 드라마의 탄탄함을 보여주지 못한 점이 아쉬움으로 남는다. 삼각관계 구도가 단순해서 두 남자 사이에 낀 보니의 내적인 갈등이 잘 드러나지 않고 그러다 보니 클라이드와의 사랑도 비주얼로 보여주는 것 만큼 극적이거나 절실하게 느껴지지 않는다.

속도감 있게 흘러가던 1막과 상반되게 2막에서는 인물들의 감정에만 집중하는 것 같아 드라마가 지루해지는 느낌이다.

무대와 의상은 1930년대의 미국을 표현하려는 노력이 여기저기에서 찾아 볼 수 있다. 스크린으로 쏘아지는 영상들은 그 시대의 느낌을 보여주는데 부족함이 없고 자동차와 장총 등의 소품은 그 시대의 디테일한 면을 잘 표현하였다. 남자들의 중절모와 파스텔 톤의 꽃무늬 ‘보니룩’은 영상에 나오는 이미지와 일치해 진정성이 느껴진다.

<보니 앤 클라이드>는 오는 10월 27일까지 충무아트홀 대극장에서 공연된다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)