| ||

| ▲ @예술통신 | ||

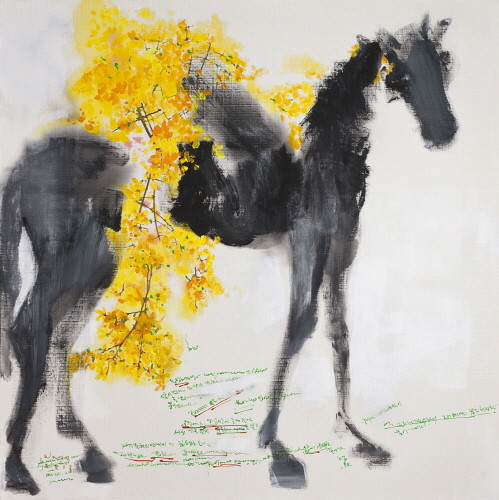

작품 속에 등장하는 새들은 복잡한 인간사(人間事)를 떠안고 있는 의인화된 존재라고 말한다.

이로 인해 왕열 작가의 작품은 ‘새’를 통해 우리 삶의 다양한 형태를 거울처럼 들여다보도록 만들고 있다.

하지만 그는 이러한 현실적인 이야기들을 ‘유토피아’로 일컬으며 작품에서 중층적인 장소의 변화를 시도했다.

그의 근작들은 <유토피아>를 주제로 꾸준히 나타낸다.

16세기 토마스 모어(Thomas More)가 자신의 저서를 통해 ‘없는(ou-)’과 ‘장소(toppos)’라는 단어를 합쳐 만든 ‘유토피아’라는 단어는 현실 속에서 물리적으로 없는 장소라는 의미다.

그러나 다르게 생각하면 유토피아는 현실을 끝없이 비추어가며 그와는 다른 이상향의 공간을 상상하며 구축해나간다. 이렇게 유토피아는 우리의 상상과 염원을 통해 사고(思考)의 공간으로 이어지며 현재화되어 온 것으로 생각할 수 있다. 생각을 통해서 실존의 공간이 될 수 있다는 것이다.

이런 점에서 사유적 공간으로 완성되었던 동양화의 전통이 이런 유토피아적 공간과 통하는 지점이 나타난다.

그렇다면 왕열 작가는 실존하지 않는 유토피아의 공간에 ‘새’를 통해 지극히 현실적인 이야기를 등장시키는 이유는 무엇일까?

그의 작품에서 새들은 우리의 현실 속에 존재하는 수많은 모습들을 되새기고 있다.

작가는 끝없이 유토피아를 쫓고 있는 우리들 속에서 그 유토피아를 ‘없는 세계’가 아닌 실존하는 것에서 정신적인 유희를 통해 찾을 수 있다는 깨달음의 이치를 엿보게 하려는 것처럼 보인다.

이처럼 그의 작품은 우리의 현실에서 볼 수 있는 희노애락을 ‘새’를 통해 제시하고 있다.

그리고 고뇌와 즐거움이 교차하는 모습에서 진정한 삶의 가치를 이해하려는 자세를 통해 상상을 뛰어넘는 의미의 유토피아를 일깨우게 해준다.

그것으로 그의 작품은 평범한 현실속에서 마음의 자유를 찾을 수 있는 휴식공간으로 기능하며, 동양미학의 상승적 의미들을 되새기도록 만들어 준다.

@예술통신

| ||

| ▲ @예술통신 | ||

| ||

| ▲ @예술통신 | ||

| ||

| ▲ @예술통신 | ||

| ||

| ▲ @예술통신 | ||

| ||

| ▲ @예술통신 | ||

| ||

| ▲ @예술통신 | ||

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)