깨진 솥 하나 있었네

누군가는 버렸다고 하고, 누군가는

떠나며 남겨두었다고 하네

어느 겨울

솥을 가득 채운 눈(雪)을 보았네, 문득

갓 지은 보리밥이 수북한 외할머니 부엌의 저녁이 떠올랐네

山田의 깨진 솥은 그해

뜨거운 김을 몇 번 내뿜었을까

달그락거리며 솥바닥을 긁던 숟가락은 몇이었을까

겨울이 수십 번 다녀가고

수천 번 눈이 내리고, 얼고, 녹아 흘렀어도

그날의 허기가 가시지 않았네

아직 식지 않았네

-이종형 「山田」 전문

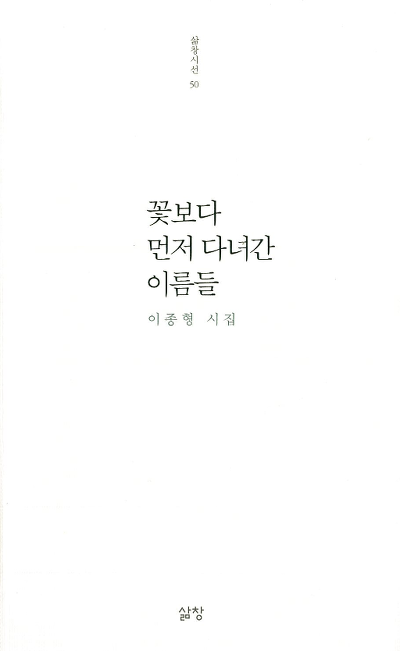

제주도 출신 이종형 시인(1956~ )이 첫 시집 『꽃 보다 먼저 다녀간 이름들』(삶창, 2017)을 지난겨울 펴냈다. 우리 나이로 예순둘에 첫 시집을 냈으니 굳이 말하자면 환갑이 지난 나이에 출간한 늦깎이 시집이다. 그러나 이 시집에 실린 문제의식은 결코 늙지 않았고 펄펄 튀는 젊음과 열정이 녹아 있다.

시 「山田」 은 한자를 그대로 풀어쓰면 산에 있는 밭 정도인데, 이 시에서는 고유한 지명이름이다. 그것도 제주 4.3 항쟁 때 무장대가 머물던 곳이다. 그렇고 보니 올해가 제주 4.3 항쟁 70주년이다. 1948년 남한 단독정부수립을 반대하면서 일어난 시위를 무력으로 진압한 사건. 무려 제주도민의 삼분의 일인 3만 여명이 산속에서 학살됐다는 그 처참하고 야만적인 학살사건이 일어난 지 70년이 됐다. 그간 제주 사람들은 숨죽이며 세월을 보냈지만, 문학은 제주의 피어린 참상을 이따금씩 증언해왔다.

이종형의 시 「山田」 도 그 사건을 읊은 것이다. 산전의 솥은 토벌대를 피해 산 속으로 올라 간 저항군들이 밥을 해먹던 바로 그 솥이다. 그 솥을 남겨두고 갔다는 것은, 자기 뒤에 올 누군가가 밥을 지울 수 있게 남겨두었다는 의미이다. 그 간난한 순간에도 남을 배려하는 정신인 것이다. “뜨거운 김을 몇 번 내뿜었을까/달그락거리며 솥바닥을 긁던 숟가락”에는 웅크리고 둘러앉아 밥을 먹던 저항군의 모습이 오버랩 된다. 구체적인 심상의 표현이 시에 힘을 부여해 좋은 시로 만들어주고 있다. 마지막 행 “아직 식지 않았네”는 4.3 항쟁 저항군이 가졌던 민주주의, 비폭력 평화주의 정신이 아직 식지 않았다는 뜻으로 읽어도 좋을 것 같다. 의미 있는 좋은 시 한 편 읽는다.

해설 : 김용락(1959~ )

시인 · 문학박사. 1984년 창비 신작시집으로 등단.

시집 『산수유나무』 외 다수

평론집 『문학과 정치』 외 다수

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)