| ||

| ▲ 이영주 칼럼니스트 | ||

호명! 마지막 이름 앞에 성별 직업 뜻하는 호칭명사

리왕조 탄압피해 황해도 옹진군 정착 화산이씨 시조

세계은행 2016년 베트남 월 최저임금은 142.45달러

2016년 베트남 진출한 한국기업 약 4,600여개 업체

한국기업이 고용한 베트남 근로자 무려 80만명 상회

베트남 하노이 거리를 걷다보면, 민중과 함께 호흡하고 그들의 삶을 디자인했던, 불꽃처럼 살다 간 왕들의 숨결이 느껴진다. 그러나 시간이 지남에 따라 그들에 대한 기억들은 어쩔 수 없이 뭉개진다. 뭉개진 기억들을 어루만지면서, 베트남 역사에 박혀있는 무수히 많은 기억의 편린 중 몇 개만 살펴보았다.

● 베트남에서의 사랑과 결혼

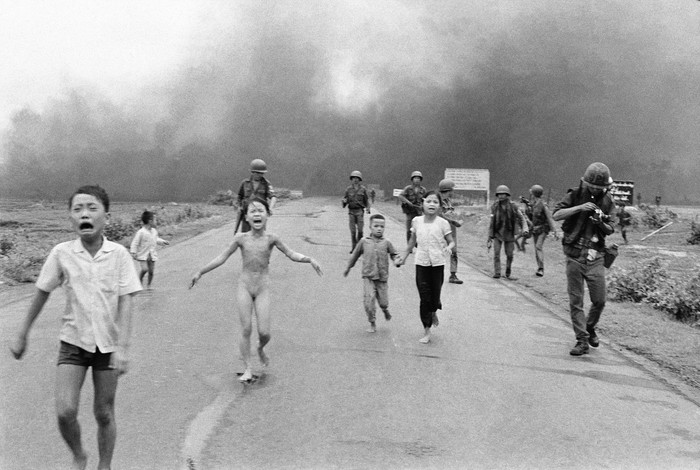

1993년 11월에 방영했던, 황일천 병장 역의 박중훈과 응 웬 띠 빅뚜이 역의 린 단 팜(Linh Dan Pham)이 출연한 SBS의 드라마 <머나먼 쏭바강>을 보면서, 자국의 이익을 극대화하기 위해 베트남을 전쟁의 포화 속으로 휘몰아가는 미국과 그 미국의 용병이 된 한국군. 폐허가 된 전쟁터에서, 목숨을 걸고 싸워야 하는 궁극의 목적을 상실한 채 방황하는 한국군.

그런 그들을 노골적인 적대감으로 직시하던 노인과 아녀자의 눈빛이 가슴 깊숙이 각인되어 있다. 베트남이라는 나라는 적어도 나에게 있어서는, 황병장과 비극적인 사랑을 했던 베트남 여성 빅뚜이, 그 절대 순수에 가까운 사랑이 깊숙이 스며있는 나라다.

만약 황병장과 빅뚜이가 결혼한다면, 2014년 혼인과 가족법(Luật hôn nhân và gia đình. 이하 혼가법) 제126조에 따라 베트남 공민과 외국인 사이의 결혼이므로 각각의 당사자는 결혼의 요건에 관하여 자신의 국가의 법에 따라야 한다. 결혼이 베트남의 권한 있는 국가기관에서 진행된다면 황병장은 결혼의 요건에 관하여 베트남 혼가법의 규정에 따라야 한다.

| ||

| ▲ 베트남 한국인 참전은 베트남인들에게 여러 정서가 혼재되어 있을 것이다. | ||

●커피재배 확산, 소수민족 갈등

‘빅뚜이’같은 킨족(người Kinh, 京族)은 베트남 인구의 90% 정도를 차지하며, 정치, 경제, 문화를 주도한다. 이들 경족 이외도 53개 소수민족이 베트남을 구성하고 있다. 이러한 킨족도 중국에서는 징족으로 불려지는, 22,517명(2000연도)에 지나지 않는 소수종족으로 분류된다.

베트남은 이들 소수종족에게 각별한 관심을 갖고 대학이나 정부 기관의 주요 직위 중 일정 비율을 할애하도록 하고 있다. 이처럼 베트남 정부가 소수종족들의 지위를 적극적으로 옹호하고 배려하는 이유는, 국가 대통합이라는 명분 외에도 국경 분쟁이라는 잠재적 위험이 내재되어 있기 때문이다.

이들 소수종족 대부분의 거주지역이 중국과 라오스, 캄보디아 등의 국경 산악지역이며 가족관계 역시 국적과 상관없이 형성되어 있으므로, 소수종족이 어느 나라 국적을 선택하느냐에 따라 지도가 달라질 수 있기 때문이다.

사실 소수종족에 대한 베트남 정부의 이러한 노력 뒤에는 역사적 아픔도 있다. 베트남 전쟁이 끝난 1975년 이후 정부의 토지 국유화와 집단농장화 정책이 강행되자, 전쟁 당시 미군 측에 가담했던 중부 국경 산악지대에서 거주하던 소수 고산족들은 조상으로부터 물려받은 토지를 잃고 주변부 임금 노동자로 전락하였다.

이에 반발하는 고산족 시위를 군부대를 동원하여 해산시켰다. 이에 굴복하지 않은 1000여명의 소수종족은 국경을 넘어 캄보디아로 넘어가 난민신청을 하기에 이르렀다. 이런 아픔들은, 호치민의 사회주의 건설의 기본방침에 따라 소수종족들에게도 평등한 기회를 주는 등 상호 협조적인 관계가 유지되면서, 종족갈등 문제는 해결된 것처럼 보였다.

그러나 2001년 2월, 쁠레이꾸(Pleiku)와 부언 메 투엇(Buon Ma Thuot, 닥락의 행정수도)에서 수천 명의 고산 소수종족 주민들이 도로 봉쇄와 전화선 절단, 국도에 바리케이드를 설치하는 등 정부에 대한 항의시위를 했다.

세계 2위의 커피 수출국인 베트남 커피의 약 32.4%는 상업작물 재배 중심인 단락지역에서 생산되고 있다. 이러한 닥락지역에 이주한 킨족은 토지 점유를 증가시켜 커피생산량이 확대됨에 따라, 소수민족들의 신성한 공간인 산악 지역을 관통하는 새로운 도로들을 건설하는 등 닥락성(省)과 커피재배 농가에게 상당한 경제적 이익을 안겨주었다.

킨족의 상업적 목적에 의한 산악지역 이주에 따른 고산족과의 토지분쟁과 기독교 신앙에 대한 탄압 등은 차후에 베트남 정부가 주도면밀하게 풀어가야 할 정치적 및 사회적 과제일 것이다.

| ||

| ▲ 세계 2위의 커피 수출국인 베트남 커피의 약 32.4%는 상업작물 재배 중심인 단락지역에서 생산되고 있다. | ||

●베트남! 이름을 찾아서

베트남 민족의 90% 이상을 차지하는 킨족의 성명은 한자 표기가 가능하며, 구조는 3음절이 일반적인데, ‘첫 번째 이름(성) +가운데 이름 +마지막 이름’이나 외자의 경우 ‘첫 이름(성) +마지막 이름’으로 구성되어 있다.

이 중 베트남인은 ‘호칭 +마지막 이름’의 형태로 상대방을 부른다. 호찌밍(Hồ Chí Minh, 胡志明)의 경우 ‘Hồ’가 성이고, ‘Chí’가 가운데 이름이며, ‘Minh’이 마지막 이름이다. 베트남은 54개 종족이 만들어가는 나라이므로, 킨족과 소수종족 간에도 성명구조에 차이를 보이므로 성명을 통해 종족의 구분이 가능하다.

우리나라의 성씨 중 김(金)씨가 2000년 현재 990만 명, 이(李)씨가 680만 명, 박(朴)씨가 390만 명, 최(崔)씨와 정(鄭)씨가 각각 200만 명 정도로, 6개의 성씨가 우리나라의 인구의 절반을 차지한다. 이처럼 베트남 역시 응우옌(Nguyễn, 阮)성이 38.4%, 쩐(Trần, 陳)성이 11%, 레(Lê, 黎)성이 9.5%, 팜(Phạm, 范)성이 7.1%, 후인/호앙(Huỳnh/Hoàng, 黃)성이 5.1%, 당(Đặng, 鄧)성은 2.1%, 리(Lý, 李)성은 0.5% 정도이다.

이처럼 베트남도 ‘응우옌’과 ‘쩐’, 두 개의 성씨가 절반을 차지하고 있다. 여기에서 성(姓)은 혈통을 구분하는 기능을, 가운데 이름은 성(性)을 구분하는 역할을 한다. 성을 구분하는 가운데 이름 중 여성에게 많이 쓰이는 이름은 티(Thi, 氏), 느(nữ, 女), 지에우(diệu, 妙), 아이(ái, 愛), 미(Mỹ, 美) 등이고, 남자는 반(Văn, 文), 딩( Đỉnh, 延), 득(đức, 德) 등이 있다. 마지막 이름에 선호되는 글자는 남자의 경우 훙(hùng, 雄), 선(sơn, 山), 중(dũng, 勇) 등이며, 여자의 경우에는 응아(Nga, 娥), 란(lan, 蘭), 번(vân, 雲) 등이다.

베트남인은 호명할 때, 우리나라처럼 성은 생략하고 이름만 부르는 것과는 달리, 성이나 가운데 이름을 부르지 않고 마지막 이름 앞에 성별, 직업, 나이, 관계 등을 의미하는 호칭 명사를 붙여 부른다. 호칭은 60여개 정도가 있다. ông(할아버지), bà(할머니), cháu(손자), bố(아빠), mẹ(엄마), con(자식), anh(형, 오빠), chị(누나, 언니), em(동생), vợ(아내), chồng(남편), Bác(아저씨) 등이다. 우리나라는 ‘박 형’, ‘김 교수’처럼 성 뒤에 관계나 직업 등을 붙여 부르지만, 베트남에서는 대단히 높은 경의를 나타내는 경우 외에는 성을 호칭으로 사용하지 않는다.

예를 들면, Hồ Chí Minh(호찌밍)의 경우, Bác Hồ(호 아저씨)라고 부른다. 따라서 대통령처럼 높은 지위에 있는 사람이라도 성이 아닌 이름으로 호칭한다. 문재인 대통령을 문 대통령이라고 부르는 우리나라와는 달리, Ngô Đình Diệm(吳廷琰, 응오 딘 지엠) 대통령은 Tổng thống Diệm(總統琰, 지엠 대통령)이라고 부른다.

우리나라에서 아이가 태어나면 부모들의 소망이 스며있는 경우가 많다. 복(福)이 많아 라고 ‘복순’이, 강(强)하게 자라라고 ‘강주’ 등, 이러한 부모의 소망은 베트남 역시 같다. 푹(phúc, 福), 끄엉(cường, 强), 히엔(hiền, 賢), 응오안(ngoan, 頑) 등이 쓰인다.

딸부자 집에 아들이 태어나면, 그 기쁨을 표현하기 위해 꼬(có, 있다)자를 쓰거나, 반대로 딸이 너무 많으면, 그만 낳고 싶다는 염원이 깃든 토이(thȏi, 그만두다) 등을 썼다. 우리나라 딸부자 집에서 말(末)자나 종(終)자를 써서 ‘말자’, ‘종숙’으로 쓰인 것과 유사하다.

| ||

| ▲ 베트남은 소수종족에게 각별한 관심을 갖고 대학이나 정부 기관의 주요 직위 중 일정 비율을 할애하도록 하고 있다. | ||

●베트남 리왕조 후예! 한국에 정착

베트남은, 기원전 111년 한나라 무제의 남 비엣(Nam Vieat) 정벌로 938년까지 천년이 넘는 기간 동안 중국의 식민지로 있었다. 당나라 멸망 후의 혼란스런 오대십국의 상황을 이용하여 938년 응오 꾸옌(Ngô Quyền, 吳權)이 중국 남한의 수군을 물리침으로써 독립하여 베트남 최초의 왕조인 응오 왕조 (Nhà Ngô, 吳朝)을 세웠다.

그 후 응오 왕조는 열 두 장군이 각 지방을 점거해 서로 싸우는 12 사군의 난(967년)으로 불린 극심한 혼란 상태에서 딘 보린이 12 장군의 반란을 물리치고 세웠던 딘 왕조 (Nhà Đinh, 丁朝), 그 후 전 레 왕조(Nhà Tiền Lê, 前黎王朝), 현재의 베트남 북부를 지배하고 있던 전 레 왕조의 장군인 이공온(Lý Công Uẩn, 李公蘊)이 군권을 장악한 후 레 왕조를 무너뜨리고 1009년에 세운 리 왕조.

이 왕조는 1009년부터 1225년까지 중세 문화의 기틀을 다지며 장기간 통치했던, 중앙집권체제를 갖춘 최초의 왕조였다. 리왕조는 수립된 뒤 수도를 현재의 하노이인 탕롱(Thăng Long, 昇龍)으로 옮겨 국가 발전의 기틀을 마련했다. 반 미에우(Vaen Mieau, 文廟)를 세우고, 과거를 실시하고 유교를 실용화했다.

그러나 리왕조는 병약했던 8대 후에 똥(Huea Toang, 惠宗)왕을 이어 차녀 리 펏 낌(Lyu Phaat Kim, 李佛金)이 리왕조 마지막 왕인 찌에우 호앙(Chieau Hoøang, 昭皇)으로 즉위하게 된 것이다. 이 때 어린 여왕의 외삼촌뻘인 쩐 투 도(Traan Thuu Noa, 陳守度)는 왕권을 빼앗기 위해 조카인 쩐 까인(Traan Caunh)과 여왕을 정략결혼 시킨 후, 여왕으로 하여금 왕위를 남편에게 물려주게 함으로써 쩐 까인이 쩐 타이 똥(Traan Thaui Toang, 陳太宗)으로 즉위하였다.

그 후 쩐 왕조 일가는 리왕조를 축출하기 시작하면서 강제로 성씨를 리씨에서 응우엔(Nguyean, 阮)씨로 바꾸게 하였다. 1226년 리왕조의 마지막 왕인 찌에우 호앙의 할아버지뻘인 이용상(Lyu Long Thuong, 李龍祥)왕자는 탄압이 가중되자 일가친족을 이끌고 국외로 탈출하여 현재의 황해도 옹진군에 정착한 후 한국 화산이씨(花山李氏)의 시조가 되었다.

이와 같은 맥락에서 정선 이씨도 고려에 정착한 베트남 리왕조의 후예다. 이용상 왕자보다 99년 전인 1127년 리왕조의 5대왕 옹립과정에서 왕자 이양혼은 피살위험에서 벗어나기 위해 고려로 망명한 후 경주에 정착하였고, 6대손인 이의민은 최충헌에게 패하여 일족이 참변을 당하자 9대손 이우원이 정선으로 피신 후 정착하여 정선이씨 일가를 이룬다. 이처럼 베트남에서 망명한 리왕조의 왕자들의 후예가 지금도 그 혈통을 유지하고 있는 것이다.

| ||

| ▲ 2016년 8월 기준, 베트남 진출 한국 기업은 약 4,600여 개 업체에 이르고, 한국 기업이 고용한 베트남 근로자는 80만 명을 훌쩍 넘어섰다. | ||

●딜레마, 최저임금의 두 얼굴

최저임금은 어느 지역 사회 일부에만 해당되는 특별한 임금이 아니라 아주 광범위한 노동자의 현실적 문제이다. 이러한 문제로 최근 베트남 외국계 공장에서 일하는 근로자들이 강도 높은 근무와 저임금에 반발하며 파업을 벌이는 등 근로 조건과 급여를 둘러싼 노사 갈등도 불거지고 있다.

2016년 8월 기준, 베트남 진출 한국 기업은 약 4,600여 개 업체에 이르고, 한국 기업이 고용한 베트남 근로자는 80만 명을 훌쩍 넘어섰다. 이처럼 한국을 비롯한 외국 기업들의 진출이 활발한 베트남에서 근로자 인건비가 가파르게 상승하고 있다.

베트남의 임금제도는 1960년과 1985년, 1993년 임금개혁을 거친 후, 2016년 8월 베트남 국가임금위원회는 ‘2017년 최저임금(안)’을 발표하였다. 베트남 정부 입장에서 보면 법정 최저임금을 비롯한 근로자의 임금 및 이와 관련된 사항은 아주 중요한 문제 중 하나일 것이다.

베트남 노동법 제90조 제1항(임금의 정의)은 “임금은 업무 또는 직무(직책)에 따른 임금, 수당 및 기타 보상금 등을 포함한다.”로 규정하고 있다. 2016년 세계은행(World Bank)에 따르면, 베트남의 월 최저임금은 142.45달러로 작년보다 15.79% 인상됐다. 이는 아시아 7개국의 최저임금 중 필리핀 297.84달러(2.32% 인하), 중국 273.81달러(11.58% 인상), 인도네시아 266.92달러(7.55% 인상), 태국 245달러(2.37% 인하)보다는 낮지만, 140달러인 캄보디아나 84달러인 미얀마보다는 높은 수준이다.

베트남에서의 2017년 최저임금은 지역마다 상이하다. 하노이와 자럼, 동아잉 등의 1지역은 최저임금이 3,750,000 VND로 상승하여 7.14% 인상하였고, 하이퐁과 하이즈엉, 흥옌 등의 2지역은 3,320,000 VND으로 7.10% 인상, 남사익과 낌타잉, 낀몬 등의 3지역은 2,900,000 VND으로 7.41% 인상, 기타 4지역은 2,580,000 VND으로 7.5% 인상되었다.

사실 2016년 베트남노동총연맹(VGLC)의 조사에 따르면, 하노이 등 1지역은 평균임금(4,369,000 VND)이 최저임금(3,500,000 VND)에 비해 DIR 25%가 높게 나타났다. 베트남의 최저 임금 인상률이 2011년 29.28%에서 2012년 53.19%로 급하게 상승하다가 2013년 17.4%에서 2014년 15.3%, 2015년 14.2%로 둔화했지만, 연간 두 자릿수를 지속하다가 2017년 최저임금 상승률이 조정 끝에 7.3%라는, 이례적으로 한 자릿수로 합의 되었다.

합의 과정에서, 현재의 최저임금이 근로자 최저 생계비의 약 80% 수준밖에 안 된다는 이유를 들어 더 큰 폭의 인상을 주장한 노동자 대표보다는, 높은 최저임금 상승은 기업의 소극적인 투자와 생산 활동에 막대한 지장을 초래하여 베트남 경제 전반에 좋지 않은 영향을 줄 것이라 는 사용자 측 대표 주장이 설득력을 얻었기 때문이다.

사실 이러한 우려는 캄보디아에서 발생하고 있었다. 캄보디아 봉제, 신발 공장 근로자들에 대한 최저임금이 2015년 140달러에서 2016년 153달러로의 인상이 확정되어, 2017년 1월부터 캄보디아의 60만 봉제, 신발 공장 근로자들에게 적용됨에 따라 대략 150개의 봉제 공장이 문을 닫았다.

아직 베트남 임금 수준이 중국이나 인도네시아, 필리핀보다 낮지만, 현지 기업들은 생산비용의 급격한 상승에 비해 상대적으로 생산성 증가는 높지 않기 때문에 수익성 감소를 우려하며 비용 절감에 나서고 있다.

베트남을 비롯하여 동남아의 임금 수준이 중국보다는 낮지만 인상 속도가 빠르기 때문에 단순히 저임금 제조업에 의존하기 보다는 생산성을 높이고, 서비스업과 같이 부가가치가 큰 다른 업종으로 진출을 확대해야 할 것이다. 최저임금은 노동자의 생존권이지만, 캄보디아처럼 급격한 임금상승은 역설적으로 노동자의 생존권을 오히려 위협하기도 한다.[일요주간 = 이영주 칼럼니스트]

| ■ 이영주 칼럼니스트는 한국의 인구지형도를 급속하게 변화시켜가고 있는 다문화사회에 많은 관심을 가지고 있다. 다양성의 존중 및 타 문화의 상호 이해가 소통의 화두라고 생각하며, 행복은 소통이 전제되어야 가능하기에 동남아시아의 역사와 문화, 경제구조에 깊은 애정을 보이고 있다. |

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)