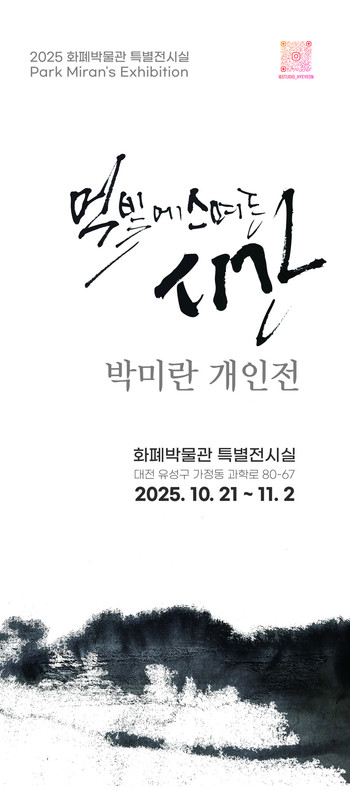

바람의 사원

박 순

어디로 가고 있는지 나는 몰랐다

구부러진 길을 갈 때 몸은 휘어졌고

발자국이 짓밟고 지나간 자리에는

꽃과 풀과 새의 피가 흘렀다

바람이 옆구리를 휘젓고 가면

돌멩이 속 갈라지는 소리를 듣지 못했고

바람의 늑골 속에서 뒹구는 날이 많았다

바람이 옆구리에 박차를 가하고 채찍질을 하면

바람보다 더 빨리 달릴 수밖에 없었다

질주본능으로 스스로 박차를 가했던 시간들

옆구리의 통증은 잊은 지 오래

일어나지 못하고 버려졌던

검은 몸뚱이를 감싼 싸늘한 달빛

그날 이후

내 몸을 바람의 사원이라 불렀다

|

| ▲ 이은화 작가 |

바람이 옆구리를 휘젓는다. 고통이 우리를 더 빨리 달리게 한다는 것을 나는 뒤늦게 깨달았다. 아프면 모든 시간과 움직임이 더디다고 생각했는데, 그런데 아픔이 발목을 잡는 게 아니라 등을 떠미는 듯 재촉한다. 달리다 보면 어느 순간부터는 바람이 없어도 달릴 수 있지만, 정작 고통의 원인은 잊어버리게 된다. 참 아이러니한 일이다. 이는 우리 삶의 망각을 보여주기도 한다. 그러나 이 망각이야말로 다시 일어설 수 있게 하는 회복의 힘이 되는 것이다.

우리도 고통을 에너지로 삼아 달리는 시간이 있었을 것이다. 지쳐 쓰러지는 순간, 달빛은 차갑다. 이 차가운 달빛 아래에서 자신을 돌아보며, 상처 입은 몸을 하나의 성전으로 받아들이게 된다. 파괴되면서 동시에 지어지는 건물이 있다면, 우리 각자가 바로 그런 건축물인 셈이다. 사원이란 원래 무언가가 깨지고, 상처받고, 무너진 자리에서 신성함이 피어나는 곳이니까. 바람의 채찍질과 옆구리의 통증, 이 모든 상처가 사원의 기둥과 벽돌이 되는 것이다.

이것은 치유에 관한 노래이면서, 상처를 부정하지 않는 긍정의 노래다. 상처를 신성한 공간으로 변형시키는 상처의 성화인 것이다. 어쩌면 우리는 모두 걸으면서 무언가를 짓밟고 있는지도 모른다. 그리고 동시에 무언가에 의해 짓밟히고 있는지도 모른다. 이런 폭력성 속에서 누구나 한 번쯤 속으로 무너져 본 적이 있고, 그 아픔을 딛고 일어설 때마다 그 자리에 보이지 않는 기둥이 하나씩 세워졌으리라. 그리고 이 기둥들이 모여 '나'라는 건물을 이루고 있는 것이다. 완벽하지 않아도, 기울어져 있어도, 그 자체로 아름다운.

※ 이은화 서울예술대학 졸업. 시집 『타인과 마리오네트 사이』가 있음

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)