지하철 갈아탈때 안내멘트 김백찬 ‘얼씨구야’

아이들이 각양각색 경험을 하는 중요한 시기

국악교육 필히 ‘다채롭게 풍성하게’ 결실맺기

|

| ▲ 안은희 ‘도서출판 웅크린 불꽃 대표’ |

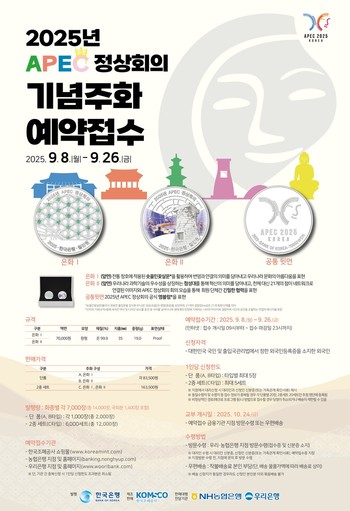

● 지하철 환승곡 ‘국악으로 바뀐지 오래’

필자의 두 아이는 초등학교에서 전통악기를 배우며 우리가락과 장단에 빠져들었다. 중학교에 진학해서도 풍물 동아리 활동을 하며 재능기부로 지역의 다양한 행사에 참여하기도 했다. 그러다가 국제 행사에도 참여하면서 우리 전통음악의 우수성을 세계에 알렸고, 환호하는 현지인들을 보면서 뿌듯함을 느낄 수 있었다.

필자도 오랜 시간 곁에서 지켜보고 후원하며 전통음악에 매료되었다. 그러다가 아이들이 풍물을 배우며 성장한 매력적인 이야기 ‘북소리 장구 소리’를 출간하기도 했다. 무시로 스며들었기에 가능하지 않았을까.

“난감하네~난감하네~세상이 어디요~육지가 어디요~토끼가 누구요~어찌 생겼소~”(프로젝트 樂 의 ‘난감하네’ 중)

한동안 많은 사람이 대화를 나누다가 필요한 순간에 ‘난감하네~’를 따라 하며 일상에 흥과 웃음을 더했다. 곡 자체도 듣기에 좋지만, 대화에 쏙 끼워 넣으면 위트와 유머가 돋보이고 분위기 전환에 안성맞춤인 곡이란 생각이 든다.

이날치의 ‘범 내려온다’가 큰 인기를 끌고, BTS 슈가의 ‘대취타’가 공개되면서 한국 전통음악에 대한 세계의 관심이 높아졌다. 대한민국 국민으로서 자존감이 높아지고 자긍심마저 느낀다.

지하철을 갈아탈 때 안내 방송을 시작하기 전에 흐르는 환승 음악은 김백찬씨의 ‘얼씨구야’다. 모차르트 음악 대신 국악으로 바뀐 지 10년이 넘었다. 이제는 아주 익숙하다. 영국 런던의 빅벤 시계 종소리를 학교 종소리로 오래도록 사용해 굳어진 지 오래다.

하지만 이제는 국악으로 대신하는 학교가 점차 늘고 있다. 어디서든 우리 장단이 들리면 익숙하고 친근해서 자연스럽게 관심이 쏠린다. 너무나 반갑고 기쁜 일이다.

● 강남스타일…‘音파형 휘모리장단과 흡사’

2013년 가수 싸이의 ‘강남 스타일’이 당시 전 세계에서 어떤 위상이었는지 기억할 것이다. 이 노래의 바탕엔 우리의 전통장단 휘모리장단이 배어있다는 주장이 있었다. '휘모리장단'은 우리 장단 가운데 가장 빠르고 신명 나는 4박자 장단이다. 이와 관련해 분석하고 인터뷰한 기사가 인상적이었다. 몸에 배어있는 정서, 고유의 장단이 모르는 사이에 그대로 녹아 창작물에 나타난다는 말에 공감한다.

“오빤 강남스타일 강남스타일 옵 옵 옵 옵 오빤 강남스타일” 반복되는 이 부분의 음의 길이와 리듬을 나타내는 파형이 휘모리장단과 거의 비슷하다.”

“전통적인 정서, 우리 몸에 배어있는 DNA를 작곡자도 모르는 사이에 그대로 곡에 표현한 것이라고 생각합니다.”(동국대 한국음악과 박상진교수, 2013년 3월 26일 KBS NEWS)

요즘 소설 ‘파친코’로 주목받고 있는 재미교포 이민진 작가는 한국인이 어떤 사람인지 묻는 인터뷰에서 “한국인은 춤추는 것을 좋아한다.”라고 말했다. 작가가 이야기한 그 춤은 한류를 이끄는 K-pop 댄스가 아니다. 마을의 잔칫집에서 할머니 할아버지들이 덩실덩실 추는 춤이다.

그 춤으로 한국 고유의 ‘흥’을 설명했다. 우리의 ‘흥’, 그 바탕에는 전통음악이 존재한다. 우리는 신명 나게 놀 줄도 알고 슬픔과 한을 애잔하게 표현할 줄도 안다. 그것은 지역마다 전해 내려오는 전통음악에 고스란히 드러난다. 우리네 할머니의 목소리로 아이들에게 전해진 전래동요이며, 절기마다 치르는 행사에 정성을 다하는 민속춤의 바탕이다.

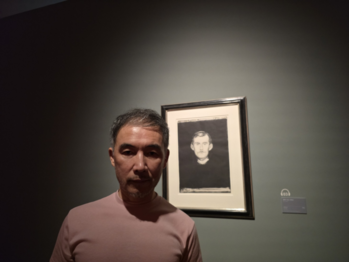

|

| ▲ 해외공연에서 버나를 돌리고 있는 필자의 아들(풍물공연은 조용히 관람하는 것이 아니고 관객과 어우러져 소통한다. 어른, 아이 할 것 없이 그 자리에서 들썩들썩 흥에 취한다.) |

● 학부모 되어서야…전통악기 배우는 것 목도

세계 여러 나라에서 한류 열풍을 이끄는 콘텐츠는 지극히 우리나라만의 독특함이 중심에 있다. 이는 국악 교육의 중요성을 인식하고 교육과정(1987년 5차 교육과정 이후)에서 중시했기 때문에 점진적으로 이루어온 성과라 생각한다. 학교 음악수업을 통해 전통악기를 배우고 익히는 경험은 전통음악에 관심을 두게 되는 첫걸음이다.

아이들이 다양한 경험을 하는 중요한 시기에 국악 교육도 다채롭게 이루어져야 한다. 단소와 소금을 배워 연주하고 북, 장구, 소고를 체험하는 빈도수가 많아진다면, 아는 만큼 보인다고 국악이 더 친숙해지는 것이 자명할 터이다. 전통음악에 대한 이해가 충분히 이루어지고 밑바탕이 되었기 때문에 전 세계가 대한민국을 주목하는 콘텐츠가 탄생한다고 믿는다.

필자가 초등교육을 받은 1980년대 초반은 전통음악을 중시하지 않았다. 전통음악 관련 내용은 음악 교과서에 겨우 몇 쪽밖에 되지 않았다. 당연히 생소하고 배우는 시간도 짧았다. ‘이런 게 있다더라’ 정도로 훑고 지나갔다고 해도 과언이 아니다. 리코더는 모든 학생이 배우고 불어야 했지만, 전통악기는 만져볼 기회조차 없었다.

학부모가 되어서야 내 아이들이 교과서에 실린 전래동요를 부르고 우리 전통악기를 배우는 것을 지켜볼 수 있었다. 북소리, 장구 소리의 울림에 가슴이 덩달아 울리는 경험을 해 본 사람이라면 알 것이다. 그 에너지에 압도되어 몸이 반응한다. 꽹과리 소리에 어깨가 들썩이고 ‘덩더 쿵’ 장구 소리에 ‘얼씨구~’하는 추임새가 따라 나온다.

필자가 아주 어렸을 때 할머니가 들려주셨던 ‘다리 세기’ 노래를 아이들 초등학교 교과서에서 보았을 때 깜짝 놀랐다. 아이들과 다리 세기 놀이를 함께 하면서 옛 기억을 떠올렸다. 노랫말이 조금 다를지라도 가락과 장단을 흥얼거리며 금세 놀이에 빠져들었다.

일제 강점기에 어린 시절을 보냈던, 필자의 할머니 목소리로 전해들은 전래동요가 초등교과서에 실렸다는 것은 국악이 제자리를 잘 찾은 것이다. 이처럼 전래동요를 비롯한 전통음악은 세대를 이어주는 연결고리라 할 수 있다. 전통음악은 우리가 역사를 바로 배우고 기억해야 하듯 바르게 배우고 익혀서 든든히 뿌리내리고 지켜나가야 할 우리 고유의 자산이다.

● 대한민국 남녀노소 한마음 결속체

필자의 두 아이는 초등학교에 다니는 동안 풍물을 배웠다. 학교에 상설동아리가 있었는데 단순히 배우고 익히는 데에만 그치는 것이 아니었다. 지역 행사에 재능기부로 참여해 공연하면서 전통음악을 알렸다. 풍물공연은 조용히 관람하는 것이 아니고 관객과 어우러져 소통한다. 어른, 아이 할 것 없이 그 자리에서 들썩들썩 흥에 취한다.

2014년, 작은 아이가 다니던 초등학교가 ‘드림 학교’ 지원을 받아 전교생 모둠북 연주를 통한 창의 인성교육을 실시했다. 전교생이 매주 1시간씩 총 20시간 동안 모둠북을 익혀 가을 대운동회에서 실력을 뽐냈다. 독도 사랑의 마음을 담아 전국 최초로 전교생 430명이 함께 모둠북을 연주하는 모습은 경이로웠고 뜻깊은 만큼 언론에 주목을 받았다.

|

| ▲ 전교생이 모둠북을 익혀 공연을 하는 모습(독도 사랑의 마음을 담아 전국 최초로 전교생 430명이 함께 모둠북을 연주하는 모습은 경이로웠고 뜻깊은 만큼 언론에 주목을 받았다.) |

모둠북을 연주할 때 누구나 신명을 느끼기도 하지만 음악치료 효과도 높아 폭력성이 감소하는 연구 결과도 있는 만큼 인성교육에 미치는 영향이 크다. 여러 사람이 함께 장단을 맞추며 연주하는 과정은 서로를 배려하고 감성을 나누는 최고의 소통이다.

강화도 한 마을에는 풍물을 즐기는 어른들이 계신다. 필자의 아이들이 외가에 방문했을 때 어디선가 꽹과리 소리와 북소리가 들렸다. 소리를 따라 그 장소로 찾아간 아이들은 처음 만난 어르신들과 함께 즉흥연주를 했다. 여분의 악기를 받아 들고 서로의 눈을 보며 주거니 받거니 장단을 맞추며 신명나게 놀 수 있었다.

마을 어르신들은 어린아이들이 풍물을 배우는 것을 기특해하셨고 더 많은 아이가 우리 전통악기를 배우면 좋겠다고 하셨다. 나이를 뛰어넘어 함께 즐긴다는 것이 쉽지 않은 일인데 우리 전통음악이 그 역할을 한다고 생각한다.

용비어천가에 나오듯 뿌리 깊은 나무가 바람에 흔들리지 않는다. 전통음악을 바르게 이해하고 우리 고유의 정서가 바탕이 되어야 한다. 적극적인 국악 교육은 뿌리를 든든히 하는 과정이다. 그리하여 타 문화를 접할 때 휩쓸리거나 가치의 우선순위로 평가하는 것이 아니라 문화 그대로 다양성을 인정하고 존중하는 바른 인성을 기를 수 있다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)